「自分はHSPなのかな?それとも、もしかして発達障害…?」 人一倍、音や光に敏感だったり、他人の感情に深く共感して疲れてしまったり。そんな繊細さを持つあなたが、自分のことをもっと深く知りたい、生きづらさの理由を知りたいと ... ]]>

「自分はHSPなのかな?それとも、もしかして発達障害…?」 人一倍、音や光に敏感だったり、他人の感情に深く共感して疲れてしまったり。そんな繊細さを持つあなたが、自分のことをもっと深く知りたい、生きづらさの理由を知りたいと ... ]]>

「自分はHSPなのかな?それとも、もしかして発達障害…?」

人一倍、音や光に敏感だったり、他人の感情に深く共感して疲れてしまったり。そんな繊細さを持つあなたが、自分のことをもっと深く知りたい、生きづらさの理由を知りたいと思うのは、とても自然なことです。その感覚は、決して「おかしいこと」ではありません。

この記事では、HSPと発達障害の関係についての最近の研究を、心を込めて優しく解説します。目的は、あなたに特定のラベルを貼ることではありません。研究が示すヒントを通じて、あなたがもっと自分を理解し、大切にするための方法を見つけることです。

なお今回の記事は熊本大学の菊池哲平さんが出した「HSPと発達障害は区別可能なのか?」を参照にしています。

HSPと発達障害の違い

HSPとは「良くも悪くも環境に影響を受けやすい人」

HSP(Highly Sensitive Person)あるいはHSC(Highly Sensitive Child)とは、環境感受性がとくに高い人たちを表すラベルです。HSPは「生きづらさ」を表すラベルではなく、「良い環境と悪い環境から、良くも悪くも影響を受けやすい人」として理解されています。

環境感受性とは?HSPの考え方を知る|Japan Sensitivity Research

HSPは「環境に良くも悪くも影響されやすい人」とされており、基本的に発達障害とは違う立ち位置とされています。「HSPは発達障害のグレーゾーン」という意見も見られますが、現状はそのようなこともなく誤解とされています。

発達障害は病院で診断されるなど医学の話も絡みますが、HSPは病院で診断などはできず心理学の分野である点も発達障害とは異なります。また、後述の発達障害と違いHSPは「障害」の立ち位置にはありません。

ごく一部ですがHSPで金儲けをしたり、「HSP○○」のような診療科目を設けたり医療行為をするグレーな医療機関もいるんですよね。

発達障害とは「脳機能の障害」

第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。

2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。

3 この法律において「社会的障壁」とは、発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

発達障害者支援法(平成十六年十二月十日法律第百六十七号)|文部科学省

発達障害にも種類があり主に『注意欠陥多動性障害(ADHD)』や『自閉症スペクトラム障害(ASD)』『学習障害(LD)』があります。発達障害は病院で診断される点や脳機能の障害である点はHSPとの大きな違いです。

HSPと発達障害、似ていると言われるのはなぜ?

多くのウェブサイトでは、「HSPは病気ではなく生まれ持った気質であり、脳の機能が関係する発達障害とは異なります」と説明されています。これは一つの一般的な考え方です。

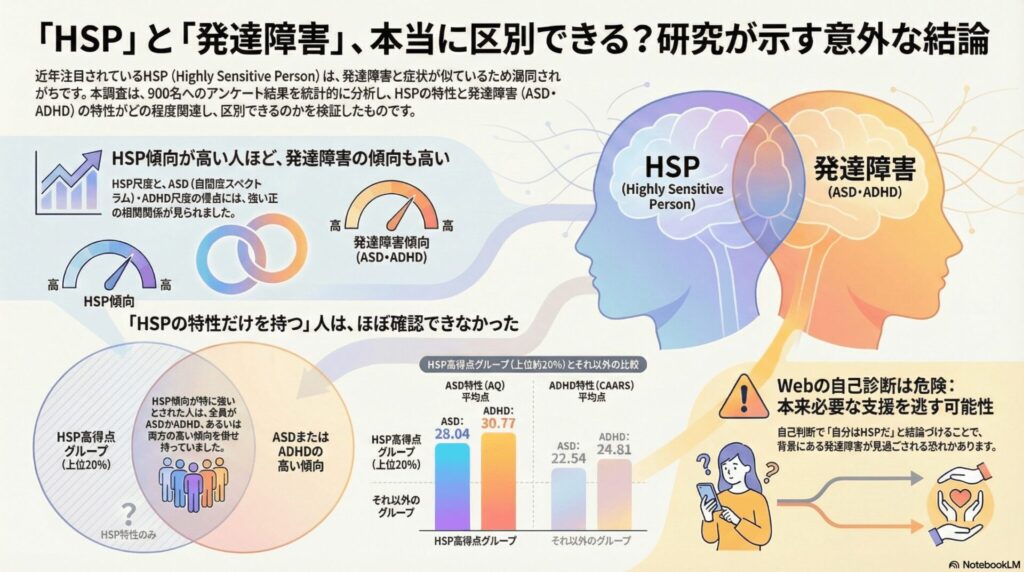

しかし、2022年に熊本大学の菊池哲平氏が出した研究論文では、この関係に新しい光を当てています。この研究では、900人を対象にした大規模な調査が行われました。その結果、HSPの特性が強い人は、ASD(自閉症スペクトラム)やADHDの特性もあわせて持つ傾向が強いことが分かりました。まるで、見た目は違う種類の花でも、同じ豊かな土壌で一緒に育っているようなイメージです。

さらに、この研究で特に注目すべきは、調査対象者の中でも特に特性が強いとされた人々の中で、「HSPの特性だけが際立って強く、発達障害の特性は見られない」という人が一人もいなかったことです。これは多くの人が感じている「どちらの特性も自分に当てはまる気がする」という感覚を、データが力強く裏付けているのかもしれません。

ラベル以上に大切なこと:今日からできる3つのセルフケア

研究結果が示すように、自分で「HSPか、発達障害か」をはっきり区別するのは難しいかもしれません。だからこそ、診断名にこだわるよりも、今の自分を少しでも楽にすることに目を向けてみませんか?今日からすぐに始められる3つのヒントをご紹介します。

ラベルではなく「今の自分の状態」に注目する

「HSPだから疲れた」「ADHDだから集中できない」と考える前に、一度立ち止まってみましょう。「今、大きな音に圧倒されて疲れているな」「人との会話でエネルギーを使い果たしたな」というように、具体的な事実や感情に焦点を当ててみるのです。原因探しよりも、まず「今の自分」の状態を認めてあげることが、セルフケアの第一歩です。

刺激をコントロールする「自分だけの聖域」をつくる

研究の調査項目にも「忙しい日々が続くと、刺激の少ない場所に逃げ込みたくなる」というものがありました。これは、あなたにとってごく自然な反応です。自宅に静かな音楽だけが流れるコーナーを作ったり、外出時にはノイズキャンセリングイヤホンを使ったりして、意識的に刺激を遮断する時間を作りましょう。それは「逃げ」ではなく、自分を守るための大切な戦略です。

「豊かな内面」という強みを慈しむ

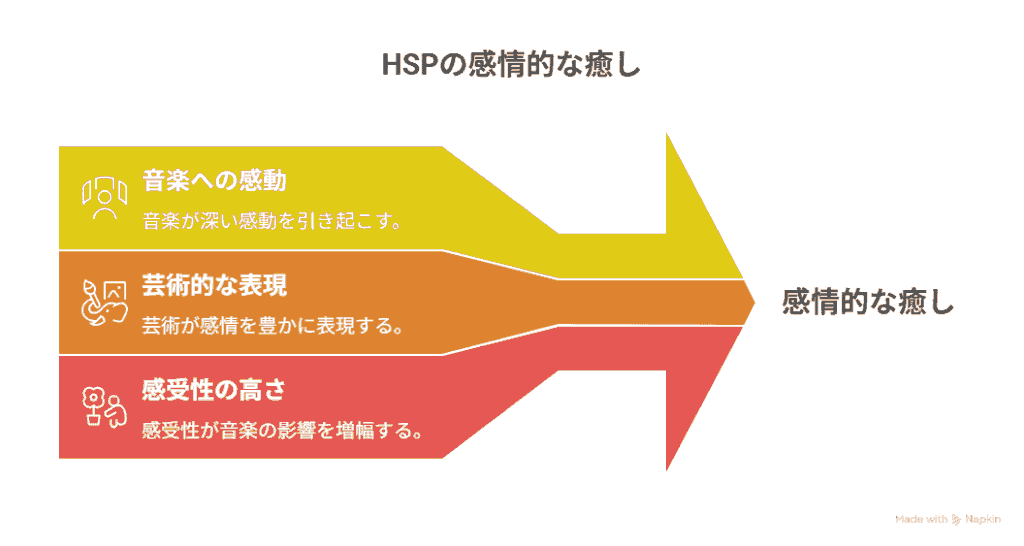

研究では、HSPの特性として「美的感受性」や「豊かな内面生活」といった側面が示されています。芸術や音楽に深く感動したり、物事をじっくりと考え抜いたりする力は、あなただけの素晴らしい宝物です。

研究ではこの「美的感受性」が、他者とのコミュニケーションに関する特性と結びつきやすいことも示唆されています。一人の世界に深く没頭できるからこそ、人とのやり取りに難しさを感じることがあるのかもしれません。それは表裏一体の、あなただけの個性なのです。

知っておきたい注意点:セルフチェックとの向き合い方

自分を知るために、Web上のチェックリストを試したことがあるかもしれません。それは素晴らしい探求心ですが、研究者は、自己判断には注意が必要だと強く警鐘を鳴らしています。その理由を一緒に見ていきましょう。

WebのHSPチェックリストの限界

自己回答式のチェックリストだけで、HSPと発達障害の特性を正確に見分けることは非常に難しいのが実情です。チェックリストはあくまで自分を知る「きっかけ」の一つとして捉え、その結果に一喜一憂しすぎないようにしましょう。

研究論文内で用いられるチェックリストは問題ないですが、そこ以外のたとえばメンタルクリニックなどで用いられるHSPのチェックや診断テストはあてになりません。

適切なサポートを逃す可能性

もし、あなたの生きづらさの背景に発達障害の特性が隠れている場合、「自分はHSPだから」という自己認識だけで完結してしまうと、本来必要だったかもしれない支援や配慮が見過ごされてしまう可能性があります。自分を誤解することで、かえって苦しい状況が続いてしまうのは、とても悲しいことです。

実際自分の周り、特にお子さんが発達障害っぽい特徴があったとしても「うちの子はHSPなので!」と言って発達障害の検査すら受けさせない親御さんもかなりいました。

専門家への相談という、前向きな選択肢

もし、日常生活に大きな困難を感じていたり、仕事や人間関係で深く悩んでいたりするなら、専門の機関に相談することも一つの大切な選択肢です。それは「診断名をもらう」ためだけではありません。あなたの「心の取扱説明書」を、専門家と一緒に探していくような、前向きな一歩です。一人で抱え込まず、専門家の知恵を借りることで、新しい道が開けることもあります。

なお、HSPに関しては「HSP○○」のような自称専門家がネットなどに無数にいますが、発達障害と違いHSPの専門家はHSPの研究者・学者以外には現状いない点にご注意ください。

まとめ:どんなあなたも、そのままで素晴らしい

HSPであっても、そうでなくても。発達障害の特性を持っていても、いなくても。あなたが日々感じていること、悩んでいることは、決して間違いではありません。研究が示すように、人の心や特性は、単純なラベルでは分けられないほど複雑で、豊かです。

大切なのは、完璧な答えを見つけることよりも、今日の自分を少しだけいたわってあげることです。

まずは、ゆっくりと深呼吸をひとつ。 それだけでも、あなたにとって素晴らしい一歩です。

]]> HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)は、周囲の刺激に敏感に反応する特性を持つ人々を指します。彼らは深い感受性を持っている一方で、疎外感や孤独感に悩むことも多いのです。この記事では、HSPの特徴や、彼らが感じる疎外感 ... ]]>

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)は、周囲の刺激に敏感に反応する特性を持つ人々を指します。彼らは深い感受性を持っている一方で、疎外感や孤独感に悩むことも多いのです。この記事では、HSPの特徴や、彼らが感じる疎外感 ... ]]>

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)は、周囲の刺激に敏感に反応する特性を持つ人々を指します。彼らは深い感受性を持っている一方で、疎外感や孤独感に悩むことも多いのです。この記事では、HSPの特徴や、彼らが感じる疎外感を解消するための具体的な方法について探ります。心の健康を守り、より充実した生活を送るためのヒントをお届けします。あなた自身の特性を理解し、他者との関係を円滑にするための手助けとなるでしょう。

この記事を読むと分かること

- – HSPの特徴とその影響について

- – 疎外感を解消するための具体的な方法

- – HSPが心の健康を保つための実践的なヒント

HSPとは?

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)とは、感受性が非常に高い人々のことを指します。彼らは、物事に対して深く感じ取り、周囲の環境や他者の感情に敏感に反応します。この特性は、時に彼らにとって大きな強みとなる一方で、さまざまなストレスや疎外感を引き起こす原因ともなります。

今後のセクションでは、HSPの具体的な定義や特徴について詳しく探っていきます。また、HSPが抱えやすい疎外感の背景や、その影響についても考察します。これにより、HSPの特性を理解し、心の健康を守るための手助けになることを目指します。

HSPの定義と特徴

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)は、感受性が高く、周囲の環境や他者の感情に敏感な特性を持つ人々を指します。この特性は、時に強みとして機能しますが、同時にストレスや疎外感を引き起こす要因ともなります。

次のセクションでは、HSPの定義や具体的な特徴について深掘りし、どのように日常生活に影響を与えるのかを考察していきます。これにより、HSPの理解をさらに深め、心の健康を守るための知識を提供したいと考えています。

HSPの感受性の高い部分

HSPの感受性は、彼らの特性の中でも特に際立っています。感受性が高いことで、日常生活や人間関係にさまざまな影響を及ぼします。このセクションでは、HSPが特に敏感に反応しやすい部分について詳しく見ていきます。

具体的には、感情の変化や環境の変化に対する反応、さらには他者の気持ちを敏感に察知する能力などが挙げられます。これらの特徴は一方で強みとなることもありますが、同時にストレスや疎外感を感じる原因にもなります。読者の皆さんには、HSPの特性を理解することで、自身や周囲の人々との関係をより良いものにしていく手助けとなれば幸いです。

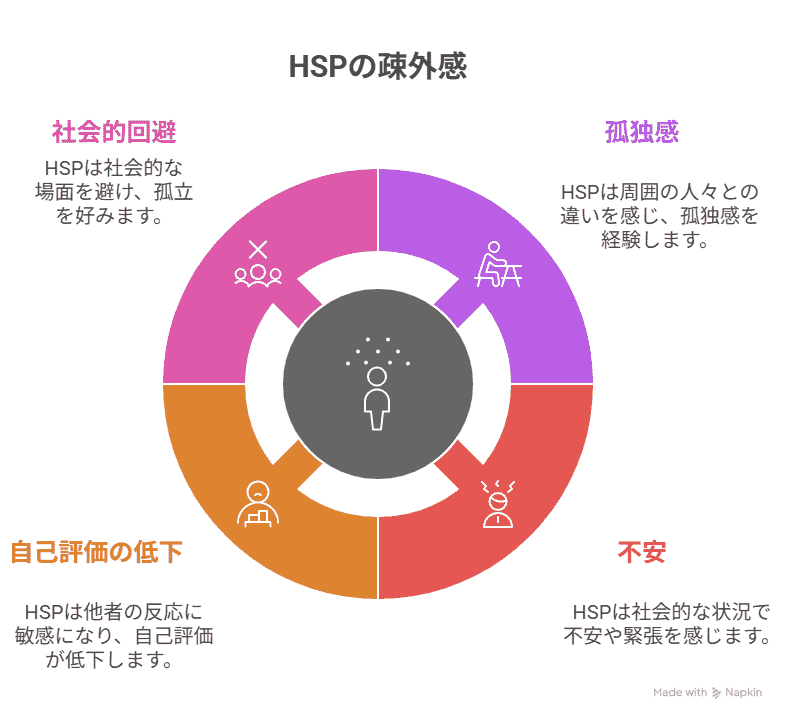

HSPが抱える疎外感

HSPは周囲の環境や他者の感情に敏感であるため、しばしば疎外感を抱えることがあります。特に、人との関わりが多い場面では、他人との違いを感じやすくなり、孤独感や不安を増幅させる要因となります。このセクションでは、HSPが抱える疎外感の原因やその症状について詳しく探っていきます。具体的な理解を深めることで、HSPの特性に対する認識を高め、心の健康を守るための手助けを目指します。

疎外感は、多くのHSPが共感する感情です。特に、周囲の人々と自分との違いを強く感じることで、孤独感が増すことがあります。例えば、感受性が高いHSPは、他者の微妙な感情の変化を感じ取り、その影響を受けやすい傾向があります。このため、あまりに周囲の期待や要求に応えようとすると、自分自身が何を感じているのか分からなくなってしまうこともあるのです。

また、HSPの疎外感は、社会的な場面で特に顕著に現れます。たとえば、会話の中で自分だけが異なる意見を持っている場合、周囲から浮いているように感じることがよくあります。さらに、感受性が高いことで、他者の批判や反応に敏感になり、自己評価が低下することもあります。これが続くと、HSPはますます疎外感を感じるようになり、社会的な場面を避ける傾向が強くなります。

このように、HSPが抱える疎外感は、感受性の高さからくるものであり、その理解を深めることが重要です。疎外感を軽減するためには、まず自分自身の特性を受け入れ、他者との違いを理解することが必要です。これにより、HSPはより良い人間関係を築くことができ、心の健康を守る手助けとなります。

疎外感の原因とは

HSPが抱える疎外感の原因は、主に周囲との感情的な不一致や、感受性の高さに起因しています。HSPは非常に敏感で、他者の感情や環境の変化を強く感じ取るため、時に孤独感や疎外感を抱えることがあるのです。

まず、感受性の高さが原因となる一つの要素は、他者と自分の感情のギャップです。例えば、周囲が楽しんでいる場面でも、HSPはその場の緊張感や不安を敏感に察知し、自身も影響を受けてしまいます。このため、楽しむどころか逆にストレスを感じることがあります。

次に、社会的な期待や圧力がHSPに影響を及ぼすこともあります。周囲の人々が求める基準に合わせようとするあまり、自分自身を押し殺してしまうことがあります。こうした状況が続くと、自分の感情を表現できず、疎外感が生まれるのです。

また、HSPが持つ繊細さは、他者とのコミュニケーションにおいても影響を与えます。相手の気持ちを考えすぎるあまり、自分の意見を言えずにいることがあるため、結果として孤立感を感じやすくなります。

このように、HSPが抱える疎外感の原因は多岐にわたりますが、これを理解することで少しずつ解消への道を見つけられるでしょう。自分自身の特性を理解し、周囲との関わり方を見直すことが大切です。

HSPに多い疎外感の特徴

HSPが抱える疎外感は、非常に多様な特徴として現れます。これらの特徴は、感受性の高さからくるものであり、HSPの人々が周囲の環境や他者の感情に影響を受けやすいことが背景にあります。

まず、HSPは他者の感情を強く感じ取るため、周囲の人々の気持ちに敏感です。このため、他人の不安や怒りなどの感情を自分のものとして受け入れ、強い精神的負担を感じることがあります。

また社会的な場面では、人と接すること自体がストレスとなることがあります。特に大勢の人が集まる場所では、自分が周囲から疎外されているのではないかと感じやすいのです。その結果、孤独感や無力感を抱え、疎外感が強まります。

さらに、HSPは自分の意見や感情を他者に伝えることが難しいと感じることがあります。このため、自己表現ができず、周囲とのコミュニケーションがうまくいかないことが多々あります。結果として、他者との関係が希薄になり、疎外感を抱くことにつながります。

このような症状は、HSPの人々が社会の中で自分の居場所を見つける上での大きな障壁となります。したがって、HSPが自分の特性を理解し、これらの症状に対処することが重要です。自分を受け入れることで、疎外感を軽減し、より良い人間関係を築く助けとなるでしょう。

HSPの特性

HSPの特性については、その感受性の背後にある理由や、繊細さがもたらす強さを理解することが重要です。これにより、HSPがどのように周囲の影響を受け、自らの特性を活かしていけるのかが見えてきます。

まず、HSPは感受性が高い理由について考えてみましょう。これは生物学的な要因に起因しており、特に神経系が敏感であることが影響しています。HSPは周囲の刺激を他の人よりも強く感じる傾向があり、そのため、感情や環境に対する反応も豊かです。たとえば、ある音楽を聴いた時の感動や、風景の美しさを心から楽しむことができるのです。

一方で、HSPはこの特性を持つことで、時に困難な状況にも直面します。感受性が高いことで、ストレスを感じやすく、社会的な場面で孤独感を抱くこともあります。周囲の人々が何気なく発する言葉や態度に過剰に反応し、疎外感を感じることも少なくありません。こうした状況は、HSPが自分自身を理解し、受け入れる過程において重要な要素となります。

次に、HSPの繊細さと強さについてですが、これらは表裏一体の関係にあります。繊細さは、周囲の空気を読み取る能力や、他者の感情に共感する力を高めます。この特性は、他者との深い関係を築くための強みとも言えます。例えは、HSPが友人や家族の問題に対して深く理解し、サポートする姿勢が評価されることがあります。

このように、HSPは感受性が高いがゆえに、様々な面での特性を持っています。自分の特性を理解し、受け入れることで、HSPはより良い人間関係を築くことが可能です。さらに、自分の特性を強みとして活かす方法を見つけることで、日常生活においても充実感を感じられるでしょう。

総括(まとめ)

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)についての理解を深めることは、心の健康を守るために重要です。感受性が高いことは、周囲の環境や他者の感情に敏感になる一方で、ストレスや疎外感を引き起こす要因ともなり得ます。HSPが抱える疎外感の原因は、感情の不一致や社会的な期待から生じることが多く、自己表現の難しさも影響しています。

これまでの内容を踏まえ、HSPが抱える悩みを解消するための具体的な方法や、自己理解を深める手段が求められています。人間関係や職場環境での適応を図るためには、まず自分自身を受け入れることが不可欠です。これにより、より良い人間関係を築き、心の健康を守る道が開かれます。HSPとしての特性を理解し、積極的にサポートを求めることが、未来の明るい展望につながるでしょう。ぜひ、これを機に自分自身と向き合い、心身ともに充実した毎日を目指してみてください。

]]> HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)という言葉をご存知でしょうか。敏感な気質を持つ人々は、周囲の環境や他者の感情に強く影響を受けることがあります。そんなHSPの特性を理解することで、自分自身や他者との関係をより良く ... ]]>

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)という言葉をご存知でしょうか。敏感な気質を持つ人々は、周囲の環境や他者の感情に強く影響を受けることがあります。そんなHSPの特性を理解することで、自分自身や他者との関係をより良く ... ]]>

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)という言葉をご存知でしょうか。敏感な気質を持つ人々は、周囲の環境や他者の感情に強く影響を受けることがあります。そんなHSPの特性を理解することで、自分自身や他者との関係をより良く築く手助けになるでしょう。また、音楽はHSPの感受性を表現する一つの方法としても非常に有効です。この記事では、HSPの特徴を音楽を通じて探り、あなたが抱える悩みや不安についても考えていきます。

この記事を読むと分かること

- – HSPの基本的な特性とその影響

- – 音楽がHSPに与える効果やメリット

- – HSPとしての自分を理解し、実生活での活用法

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)とは

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)とは、特に高い感受性を持つ人々を指します。彼らは周囲の刺激に敏感で、深い感情を抱きやすい特徴があります。このセクションでは、HSPの定義と特徴について詳しく解説し、HSPがどのように生活に影響を与えるのかを考察します。さらに、HSPの診断基準についても触れ、理解を深めていくことを目指します。これからの内容を通じて、HSPについての知識を深めていきましょう。

HSPの定義と特徴

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)の理解には、まずその定義と特徴を明確にすることが重要です。このセクションでは、HSPとは何か、どのような特性を持つのかを解説します。

HSPは、多くの感覚情報を深く処理する傾向があり、感受性が高いことが特徴です。例えば、音や光、匂いなどの刺激に対して敏感であり、周囲の環境に強く影響を受けやすいといえます。また、深い感情を抱くことが多く、他者の感情や状況に共感しやすいという特性もあります。

HSPの人々は、感覚的な刺激が多すぎるとストレスを感じることがあり、時には過剰な疲労感を抱えることもあります。こうした特徴は、日常生活や人間関係、職場環境においてさまざまな影響を及ぼすことがあるため、理解が必要です。

研究においてはHSPは「良くも悪くも環境に影響されやすい人(環境感受性の高い人)」とされています。

HSPの診断基準

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)を理解するためには、彼らの特性や行動がどのように形成されているかについての診断基準が重要です。この基準は、HSPであるかどうかを見極める手助けとなり、彼らの独自の感受性を理解するための指針となります。

具体的には、HSPは感受性を測るための様々な要素が考慮されます。これには、環境に対する敏感さや、他者の感情への共感力、そして新しい情報に対する受容の仕方などが含まれます。これらの要素は、HSPの特性を明らかにするための重要な手がかりです。

例えば、特定の質問票や自己評価を通じて、HSPの特性を持つかどうかを判断するための手段があります。これにより、HSPであることを実感している人々が、自分の特性を理解し、受け入れる手助けとなります。

ただし本来HSPは医療機関等で受診・診断するものではなく、あくまで自己判断によるところもあるので注意しましょう。

HSPの心理的特性

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)の心理的特性は、彼らが持つ独自の感受性や思考の深さに関連しています。このセクションでは、HSPが抱える繊細さや感受性、また情報処理の違いについて詳しく掘り下げていきます。これらの特性は、HSPが日常生活や人間関係においてどのように影響を受けるかを理解する上で重要です。

HSPは、環境の刺激に対して非常に敏感で、感情を深く受け止める傾向があります。この繊細さは、時には彼らにとってストレスの原因となることもあります。感受性の高さゆえに、他者の感情や周囲の状況に強く反応し、その影響を受けやすいのです。このような特性は、HSPが周囲の環境をより深く理解し、共感する力を持っていることを示しています。

例えば、HSPは音楽を通じて感情を表現し、癒しを得ることが多いです。特に、心に響くメロディや歌詞は、彼らにとって特別な意味を持ちます。日常生活の中で、音楽が持つ力を利用することで、心の平穏を保つ方法を見出すことができます。

一方で、情報処理の違いもHSPの特徴です。彼らは多くの情報を同時に処理しようとするため、時には混乱や圧倒感を感じることがあります。このため、HSPは静かな環境や少ない刺激の中で、自分のペースで考える時間が必要です。こうした環境が整うことで、彼らはより良いパフォーマンスを発揮できるでしょう。

繊細さと感受性

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)の人々は、感受性の高さから特別な心理的特性を持っています。特に、繊細さと感受性は彼らの特長的な要素であり、これらは日常生活や人間関係においてさまざまな影響を及ぼします。このセクションでは、HSPの繊細さと感受性について詳しく見ていきます。どのように彼らの感受性が形成されているのか、またそれがどのように日々の生活に影響を与えるのかを探求していく予定です。

HSPの繊細さと感受性は、彼らの内面的な世界を豊かにし、同時に外部からの刺激に対して非常に敏感であることを意味します。これは、感情や状況を深く理解し、共感する能力に関連しています。HSPの人々は、他者の感情を察知しやすく、時にはその感情を自分のものとして感じることさえあります。

例えば、友人が悲しんでいるとき、HSPはその悲しみを強く感じ、支えたいという気持ちが湧き上がるでしょう。しかし、この感受性の高さは、逆にストレスの源にもなります。周囲の喧騒や他人の感情の波に飲み込まれやすく、自己の感情が圧迫されることもあります。

また、HSPは美しいものや感動的な体験に強く惹かれ、音楽やアートなどの芸術的な表現に深く感動することが多いです。音楽は特に、彼らの感情を代弁する手段となり、癒しの効果をもたらします。感受性の高さから、特定の音楽が彼らに与える影響は計り知れません。

このように、HSPの繊細さと感受性は、彼らの生活に多面的な影響を及ぼす要素です。それにより、日常生活における喜びや苦痛が増幅されることがありますが、同時に他者との深いつながりを持つことができるという特権も与えられています。今後は、彼らの感受性がどのように情報処理に影響を与えるのかについても考察していきます。

情報処理の違い

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)は、感受性の高い人々を指しますが、その特性は単に繊細さにとどまりません。特に、HSPは情報処理の仕方が一般の人々とは異なるため、日常生活や人間関係においてさまざまな影響を受けます。このセクションでは、HSPがどのように情報を処理するのか、その特徴や具体的な事例を通じて理解を深めていきます。これにより、HSPの特性をより包括的に捉え、彼らの行動や思考の背景を考察する手助けとなるでしょう。

HSPと音楽の関係

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)と音楽の関係は、非常に興味深いテーマです。音楽は、HSPが持つ特有の感受性に深く結びついています。音楽を通じて感情を表現することができるため、音楽がもたらす影響は計り知れません。

これからは、音楽がHSPに与える癒しの効果や、HSPが好む音楽の特徴について詳しく見ていきます。音楽がどのように彼らの生活に彩りを加え、心の安らぎをもたらすのかを探求することで、HSPの理解がさらに深まるでしょう。

総括(まとめ)

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)についての理解が深まったことでしょう。彼らの特性や診断基準、心理的特性は、日常生活や人間関係に大きな影響を与えます。音楽との関係も重要で、音楽がもたらす癒しや、HSPが好む音楽の特徴を知ることで、より豊かな生活を送る手助けになります。

HSPは、周囲の刺激に対して非常に敏感であり、他者の感情に共感しやすい特性を持っています。このため、過剰な刺激からくるストレスや自己肯定感の低下といった課題に直面することも少なくありません。しかし、環境を整えたりリラクゼーション技術を取り入れることで、彼らの特性を活かしつつ、より良い生活を送ることが可能です。

音楽は、HSPにとって特に有効な自己ケアの手段です。音楽療法の効果や、自分に合った音楽を見つける方法を知ることで、心の安定を図ることができます。ここまでの内容をもとに、自分自身の特性を受け入れ、HSPとしての生き方を見つける一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。自分に向いている仕事や趣味を見つけることで、より充実した人生を手に入れることができるはずです。

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)という言葉を耳にしたことはありますか?特に自然が好きなあなたにとって、自分自身の特性を理解することは、心の安らぎを得るための第一歩です。HSPは、周囲の刺激に対して敏感で、他人の ... ]]>

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)という言葉を耳にしたことはありますか?特に自然が好きなあなたにとって、自分自身の特性を理解することは、心の安らぎを得るための第一歩です。HSPは、周囲の刺激に対して敏感で、他人の ... ]]>

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)という言葉を耳にしたことはありますか?特に自然が好きなあなたにとって、自分自身の特性を理解することは、心の安らぎを得るための第一歩です。HSPは、周囲の刺激に対して敏感で、他人の感情を強く感じる性質を持つ人々を指します。この記事では、HSPについての基本的な知識や、日常生活への影響、そして自然との関わり方について詳しく解説します。これを読めば、自分自身を理解し、より快適な生活を送るヒントを得ることができるでしょう。

この記事を読むと分かること

- – HSPの基本的な特徴とその影響

- – 自然が好きなHSPにおすすめのリラックス方法

- – HSPとしての特性を活かしたライフスタイルの提案

HSPとは?

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)は、特に敏感な感受性を持つ人々を指します。この特性は、日常生活や人間関係においてさまざまな影響を及ぼすことがあります。

このセクションでは、HSPの定義と特徴について詳しく解説します。具体的には、HSPがどのような感受性を持ち、どのように日常生活に影響を与えるかを掘り下げていきます。HSPという概念を理解することは、自分自身や周囲の人々との関係を深める手助けとなるでしょう。

HSPの定義と特徴

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)は、一般的に感受性が非常に高い人々を指します。

彼らは、周囲の環境や他者の感情に敏感であり、その影響を大きく受けることが特徴です。これからは、HSPの具体的な定義やその持つ特徴について詳しく解説していきます。特に、日常生活や人間関係にどのように影響を与えるのかを理解することは、HSPを自覚する上で重要です。

研究においてはHSPは「良くも悪くも環境に影響されやすい人(環境感受性の高い人)」とされています。

HSPが持つ感受性の種類

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)が持つ感受性は、さまざまな種類に分かれています。これらの感受性は、HSPが周囲の環境や他者の感情にどのように反応するかに大きく影響します。

例えば、感覚過敏や感情移入の強さ、そして周囲の雰囲気を敏感に感じ取る能力が挙げられます。これらの特徴は、HSPにとっての特性であり、日常生活や人間関係において重要な要素です。これから、具体的な感受性の種類について詳しく見ていきましょう。

まず、感覚過敏について考えてみましょう。HSPは、音や光、匂い、触覚に対して非常に敏感です。例えば、一般の人が気にしないような微細な音や、強い香りに対して過剰に反応することがあります。この感覚過敏は、日常生活でのストレス要因となることが多いです。

次に、感情移入の強さもHSPの特徴です。他者の感情に共鳴しやすく、他人の気持ちを理解する力が高い一方で、自分自身の感情も揺れやすくなります。この傾向は、相手の喜びや悲しみを自分のこととして感じるため、特に親しい関係においては、感情的な疲労を引き起こすことがあります。

また、周囲の雰囲気を敏感に感じ取る能力も重要です。HSPは、場の空気や人々のエネルギーを直感的に理解することができるため、グループの中での役割を柔軟に調整することが可能です。しかし、この特性は逆に、他人の期待に応えようとするあまり、自分を犠牲にしてしまうこともあります。

このように、HSPが持つ感受性の種類は多岐にわたります。これらの特性を理解し、うまく活用することで、HSPはより良い人間関係を築きながら、豊かな人生を送ることができるでしょう。次のセクションでは、HSPの歴史について探っていきます。

HSPの歴史

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)の歴史は、感受性の高い人々に対する理解がどのように進化してきたかを示しています。このセクションでは、HSPに関する研究が始まった背景や、その概念が一般社会にどのように広まったのかに焦点を当てます。具体的には、HSPに関する科学的な調査や理論の発展が、どのようにして今日の理解に繋がっているのかを探ります。これにより、HSPという特性が現代社会においてどのように認識されているのかを明らかにしていきます。

HSPの研究はアメリカの心理学者エレイン・アーロンによって本格化しました。彼女は、感受性が高い人々が持つ特性を体系的に研究し、その結果を「HSP」という言葉で定義しました。アーロンの研究は、HSPの特徴を多くの人々に伝える重要な役割を果たしました。

彼女は、HSPが持つ感受性の種類や、生活における影響について具体的なデータを提供しました。たとえば、HSPは周囲の感情や環境に敏感に反応し、特にストレスを感じやすい傾向があることが示されています。また、HSPは日常生活においても、他者の気持ちに共感しやすく、社会的な状況に強い影響を受けることが観察されました。

このような研究が進む中、HSPという概念は徐々に広まり、多くの人々が自分自身や周囲の人々を理解する手助けとなりました。特に、自然が好きなHSPの特性は、彼らが自然環境においてどれほどリフレッシュできるかに関わっています。この関連性は、HSPが持つ感受性の高さと、自然との調和がどのように彼らの生活に影響を与えるかを示すものです。

最終的に、HSPに対する理解の深化は、感受性の高い人々が自分自身を受け入れ、より良い人間関係を築くための手助けとなります。これにより、HSPの人々は自己認識を高め、心地よい生活を送るための道を見つけることができるでしょう。

HSPという概念の普及

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)が広く認知されるようになったのは、エレイン・アーロンの研究が大きな影響を与えたからです。

彼女は、1990年代にHSPに関する書籍を出版し、その内容が多くの人々に支持されました。これにより、HSPの存在が社会に広まり、多くの人が自分の特性を理解するきっかけとなりました。

その後、日本ですぐにHSPが広く知れ渡ったわけではないですが、2019年頃に「繊細さんの本」がネット上でバズり、2020年にコロナ禍に入ってからはHSPが爆発的に知られるようになり、ネットだけでなくテレビや新聞でもHSPが取り上げられるようになりました。

ちなみに僕も2020年9月に毎日新聞に載りました。

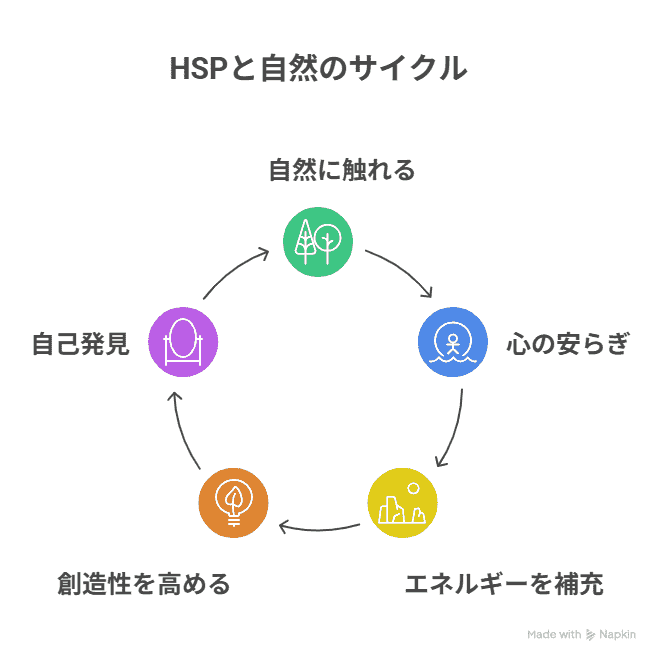

HSPと自然の関係

自然が好きなHSPは、一般的に高い感受性を持ち、五感が鋭いことが特徴です。自然の美しさや静けさに触れることで、心の安らぎを感じやすくなります。例えば、森林浴をすることで、ストレスホルモンのレベルが低下し、リラックス感を得られるという研究結果もあります。

また自然の中で過ごすことは、感情の波を穏やかにする効果があります。彼らは周囲の環境や人々の感情に敏感であるため、日常生活では疲れやすくなっています。しかし、自然の中ではその感覚が心地よく感じられ、エネルギーを補充することができるのです。

さらに、自然が好きなHSPは、自然環境において自分自身を再発見する機会を得ることができます。新しい視点やインスピレーションを得ることで、創造力が高まり、自己表現が豊かになります。このように、自然との関わりはHSPにとって非常に重要な要素となっています。

自然の中でのリフレッシュ効果は、HSPが心の健康を維持するための一つの方法ともいえます。ストレスを抱えやすいからこそ心の安らぎを求めて自然に身を置くことで、より良い生活を実現する手助けとなるのです。これらの特性を理解し、HSPが自然とどう向き合うべきかを考えることで、より充実した日々を送ることができるでしょう。

総括(まとめ)

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)についての理解は、日常生活や人間関係をより豊かにする鍵となります。HSPは特に敏感な感受性を持ち、感覚過敏や強い感情移入が特徴です。自然との関わりが心の安らぎやリフレッシュに寄与することも多く、HSPの特性を理解することで、より良い人間関係を築く手助けとなります。

これまでの内容を振り返ると、HSPはその感受性によって多くのメリットとデメリットを抱えています。高い共感能力や創造性の豊かさがある一方で、感情の波が大きく、社会的なストレスを感じやすい傾向があります。

今後は、自分に合った働き方やストレス対策について考えることが重要です。HSPの特性を活かす職業選びやリラクゼーションテクニックを実践することで、日常生活がより充実したものになるでしょう。

自然とのつながりを大切にしながら、自分自身の感受性を受け入れ、活かす方法を見つけていくことが、HSPにとっての重要なステップです。日々疲れを感じている方は自然に触れて癒されましょう。

中学生が塾に行きたがらない理由にはさまざまな要因があります。特に、学業のプレッシャーや学校での人間関係が関わっていることが多いです。この記事では、中学生が塾に対してどのような気持ちを抱いているのか、その背後にある理由を探 ... ]]>

中学生が塾に行きたがらない理由にはさまざまな要因があります。特に、学業のプレッシャーや学校での人間関係が関わっていることが多いです。この記事では、中学生が塾に対してどのような気持ちを抱いているのか、その背後にある理由を探 ... ]]>

中学生が塾に行きたがらない理由にはさまざまな要因があります。特に、学業のプレッシャーや学校での人間関係が関わっていることが多いです。この記事では、中学生が塾に対してどのような気持ちを抱いているのか、その背後にある理由を探り、解決策を提案します。子どもたちの気持ちを理解し、適切なサポートを提供することで、より良い学びの環境を作る手助けができるでしょう。

この記事を読むと分かること

- – 中学生が塾に行きたがらない主な理由

- – 子どもたちに寄り添ったアプローチ方法

- – 学校生活を楽しむための工夫

中学生の塾に対する抵抗感は、学校生活や友人関係から来ていることが多いです。子どもたちがどのように感じているのかを理解することが重要です。

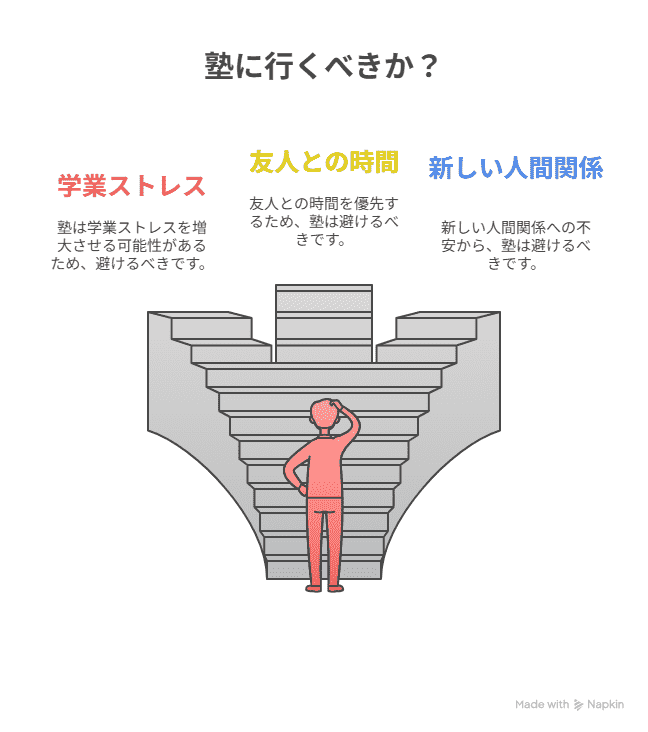

中学生が塾に行きたがらない理由とは?

多くの中学生が塾に行きたがらない理由には、学業に対するストレスや、友人との時間を優先する気持ちが影響しています。特に勉強が苦手な子どもは、塾での授業がさらなるプレッシャーと感じることがあります。また、友人との遊びや趣味を大切にしたいという思いも強く、塾での時間を犠牲にしたくないと考えるのが一般的です。さらに、塾に通うことで新たな人間関係が築かれることに対して不安を感じる場合もあります。これらの要因を理解し、子どもたちが自発的に学びを楽しむ方法を見つけることが重要です。

無理なカリキュラムやストレスが影響している

中学生が塾に行きたがらない理由は、さまざまな要因に起因します。特に無理なカリキュラムや過度のストレスが影響していることが多いです。親としては、子どもの教育に関心を持ちつつ、彼らの気持ちも考慮する必要があります。

無理なカリキュラムやストレスが影響していることは、特に中学生にとって大きな問題です。学業の負担が大きくなる中で、塾の授業がさらにプレッシャーを与えることがあります。例えば、宿題や復習が多すぎて自由な時間が確保できないと感じる子どもも多いです。そのため、塾に行くこと自体が「義務」と捉えられ、行きたくないという気持ちが生まれてしまいます。さらに友人との交流の時間が減少することも、塾に行くことへの抵抗感を強める要因です。親としては、塾の選択やカリキュラムの見直しを行い、子どもが自発的に学びたいと思える環境を整えることが重要です。

友人関係や学校生活の影響

中学生が塾に行きたがらない理由には、さまざまな要因が存在します。特に友人関係や学校生活が大きな影響を与えることが多いです。この記事では、こうした背景を理解し、解決策を見つける手助けをします。

友人関係や学校生活の影響は、特に思春期の中学生にとって重要な要素です。彼らは仲間とのつながりを大切にし、塾に行くことで友達と離れることを避ける傾向があります。また学校の授業が忙しく、友人との遊びや部活動に時間を割くことが優先されるため、塾に通うことが負担に感じられることもあります。このように、友人との交流を重視するあまり、学業に対する意欲が減少し、塾に行きたがらないのです。

さらに、学校生活においてストレスを感じたり、先生とのコミュニケーションがうまくいかなかったりすると、学びへの興味が薄れることもあります。友達と一緒に勉強できる環境や、楽しいアプローチを取り入れることで、塾への抵抗感を和らげることが可能です。このような方法を模索することが、中学生が塾に行きたがるようになる一助となるでしょう。

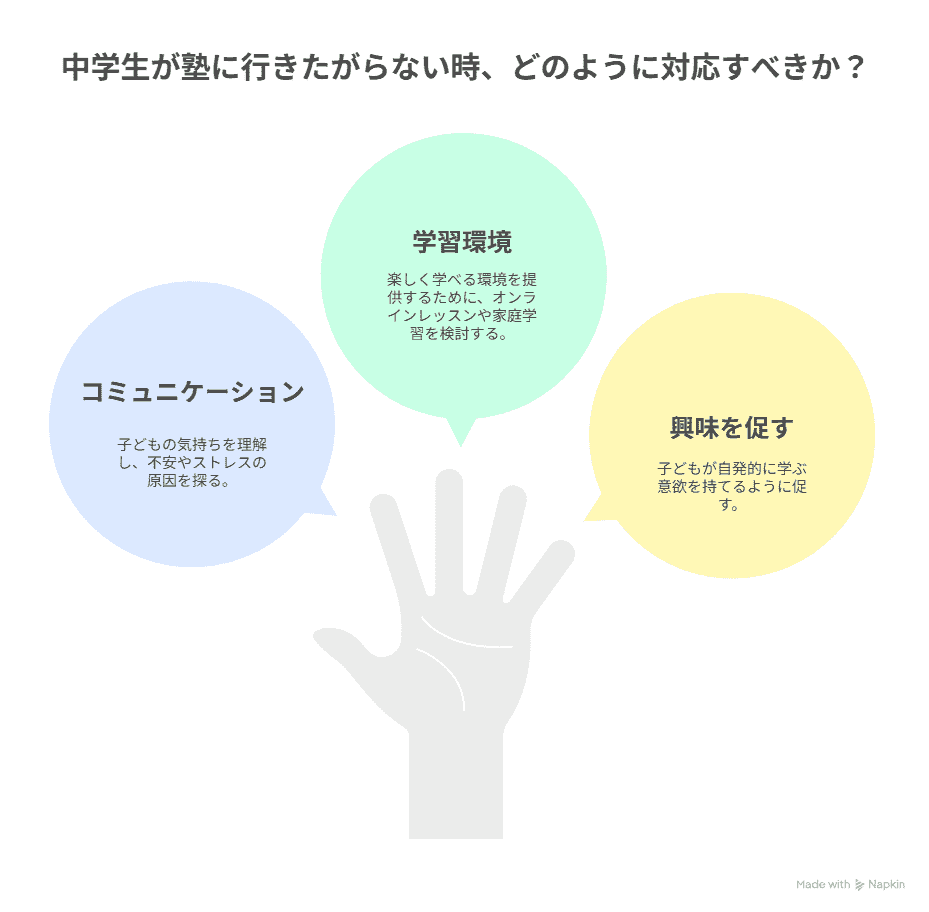

中学生が塾に行きたがらない時の親の対応

中学生が塾に行きたがらない理由は様々ですが、理解やサポートがあれば改善できることも多いです。親がどのように接するかがその鍵となります。ここでは、具体的な対応策を考えてみましょう。

中学生が塾に行きたがらない理由は多岐にわたります。まず、学習内容に対する興味が薄れている場合、単調な授業が苦痛に感じられることがあります。また、友人との時間を優先したいと思う気持ちも強いです。このような状況では、無理に塾に通わせるのではなく、まずは子どもと話し合い、彼らの気持ちを理解することが重要です。コミュニケーションを通じて、何が不安やストレスの原因なのかを探り、その解決策を一緒に考えることが大切です。さらに、楽しく学べる環境を提供するために、オンラインレッスンや家庭学習のサポートも検討してみるのも良いでしょう。子どもが自発的に学ぶ意欲を持てるように促す工夫が必要です。

子どもの気持ちを理解することが大切

中学生が塾に行きたがらない理由には、さまざまな背景があります。特に学校生活や友人関係、学習内容に関する不安が影響していると言われています。この記事では、子どもの気持ちを理解し、塾に対する抵抗感を軽減する方法を探ります。

子どもの気持ちを理解することが大切です。多くの中学生は、塾に行くことに対して「行きたくない」という意見を持っています。その理由の一つは、学校でのストレスや友人関係の複雑さです。特に部活動や課題に追われている子どもたちは、塾に行くことでさらに負担を感じることが多いです。また、塾の授業が学校の授業に合わない場合、モチベーションが低下し、行きたがらなくなることもあります。

親としては子どもの気持ちに寄り添い、何が原因なのかを話し合うことが重要です。例えば塾の内容や形式を見直し、子どもが興味を持てるような工夫をすることが効果的です。また、友人と一緒に通うことができる塾を選ぶことで、心理的な負担を軽減することもできます。子どもが安心して学べる環境を整え、自己肯定感を高める支援を行うことが、塾に行きたがる気持ちを引き出す鍵となります。

塾以外の学び方を提案する方法

中学生が塾に行きたがらない理由はさまざまですが、特に最近はその傾向が強まっています。家での学び方や、楽しみながら学べる環境を提供することで、塾に対する抵抗感を減らすことができます。ここでは、効果的な学び方を提案します。

塾以外の学び方を提案する方法は、まず自宅での学習環境を整えることから始まります。リビングや子ども部屋に静かなスペースを設け、集中できる環境を提供しましょう。また、オンライン学習や自主学習のツールを活用するのも良いアイデアです。たとえば、YouTubeやアプリを通じて、自分のペースで学べる動画教材やクイズを利用することができます。

さらに、家族での学習時間を設けることも効果的です。一緒に問題を解いたり、話し合ったりすることで、学びを楽しいものに変えることができます。こうした方法を取り入れることで、中学生が塾に行きたがらない理由を和らげ、より良い学びの機会を提供できるでしょう。

学習意欲を引き出すための工夫

中学生が塾に行きたがらない理由はさまざまですが、学習意欲を引き出すためには工夫が必要です。多くの子どもたちが「塾は行きたくない」と感じる背景には、勉強のプレッシャーや環境のストレスが影響しています。ここでは、学習への興味を引き出し、塾に対する前向きな気持ちを育てる方法を考えてみましょう。

学習意欲を高めるためには、まずは楽しい学びの環境を整えることが大切です。例えば、塾の内容を子ども自身が選べるようにすることで、自主性を促すことができます。また、友達と一緒に通うことで、楽しさを共有しながら学ぶことができ、塾への抵抗感を軽減する効果も期待できます。さらに、親が積極的に子どもの学習をサポートし、興味を持たせるための話題を提供することも重要です。

次に、リラックスした雰囲気の中で学べる時間を設けることも効果的です。塾に行く前に軽い遊びや趣味の時間を持つことで、心をリフレッシュさせ、学びへの意欲を引き出すことができるでしょう。こうした工夫を通じて、中学生が塾に行くことを前向きに捉えられるようになることを目指しましょう。

自宅学習の環境を整える

中学生が塾に行きたがらない理由には、さまざまな要因が存在します。特に、家庭学習の環境を整えることが重要です。自宅で集中できるスペースを確保し、自分のペースで学習できる環境を整えることで、塾に行かなくても効率的に学ぶことが可能になります。

自宅学習の環境を整えるには、まず静かな場所を用意することが大切です。勉強に集中できるデスクや椅子を用意し、周囲の騒音を減らす工夫をしましょう。また、必要な教材や文房具を手元に揃えておくことで、学習の効率が向上します。さらに、時間管理を意識し、計画的な学習を心がけることで、自己管理能力も向上します。

また、保護者が積極的に学習のサポートを行うことも重要です。子どもが疑問に感じたことをすぐに相談できるような関係を築くことで、学ぶ意欲を引き出すことができます。このように、自宅学習の環境を整えることで、中学生が塾に行く必要を感じずに、自分のペースで学びを深めることができるのです。

趣味と学びを結びつける方法

中学生が塾に行きたがらない理由には、さまざまな要因があります。学習内容の難しさや、友人との時間を優先したいという気持ちが影響していることが多いです。そこで、趣味を学びに活かす方法を取り入れることで、子どもたちが主体的に学習に取り組む姿勢を育てることができます。

趣味と学びを結びつける方法として、まずは興味を持っている分野を見つけることが重要です。例えば、映画や漫画が好きな子どもには、それに関連する本や動画を活用することで、楽しみながら知識を深めることができます。また、実際の趣味と関連づけることで、学びがより効果的になります。たとえば、料理が好きな子どもには、レシピを英語で読むことを提案するなど、語学力を自然に向上させる機会を作ることが考えられます。

さらに、友達と一緒に取り組むことで、モチベーションの向上にもつながります。グループでの学習会を開くことで、協力し合いながら楽しく学びを進めることができるでしょう。このように、趣味を通じて学びを楽しむことができれば、中学生が塾に行きたがらないという問題の解決に繋がります。

塾に行かずに学習を進めるための代替手段

中学生が塾に行くことをためらう理由は多岐にわたります。学びのスタイルや環境が合わない、負担を感じる、または自宅での学習を好むなど、様々な要因が影響しています。そんな中で、塾に依存せずとも学習を進めるための代替手段を考えてみましょう。

オンライン学習プラットフォームの活用は一つの解決策です。自宅で自分のペースで学ぶことができ、わからないところを繰り返し学習できるため、理解が深まります。また、YouTubeなどの動画サイトには学習内容を分かりやすく解説するコンテンツが豊富にあります。これらを利用することで、興味を持って学ぶことができ、塾に通うことなく知識を増やせます。

さらに、家庭学習の時間を設けることも効果的です。親が子供の学習をサポートし、疑問点を一緒に解決することで、子供は安心して学ぶことができます。定期的な学習の見直しや、目標設定を行うことで、達成感を得られるため、モチベーションの向上にもつながります。これらの方法を取り入れることで、塾に行かなくても効果的に学習を進めることができるでしょう。

オンライン学習の活用法

中学生が塾に行きたがらない理由には、さまざまな要因が存在します。友人関係や学習環境、さらには経済的な負担などが影響していることが多いです。特に、オンライン学習の活用法を知ることで、塾に通うことなく効果的に学ぶ手段を見つけることができます。

近年、オンライン学習は非常に人気が高まっています。自宅で手軽に学べるため、塾に通うことに対する抵抗感を和らげることができるのです。例えば、動画教材やインタラクティブなプラットフォームを利用することで、理解を深めることができます。また、オンライン学習は自分のペースで進められるため、忙しい日常の中でも取り組みやすいのが魅力です。

さらにオンライン学習では、自分の興味に応じた教材を選ぶことができるため、学習意欲を高めることができます。中学生が自分で学びたい内容を選べることで、塾に通うことへの抵抗感が減少し、より主体的に学ぶ姿勢が育まれます。このように、オンライン学習を上手に活用することで、子どもたちの学びをより楽しく、効果的にサポートすることができるでしょう。

家庭教師や地域の学習支援を利用する

中学生が塾に行きたがらない理由はさまざまですが、その背景には多くの要因が絡んでいます。勉強以外の活動や友人との時間を重視する中学生にとって、塾は負担と感じられることが多いのです。しかし、家庭教師や地域の学習支援を利用することで、より効果的に学習を進めることが可能です。

家庭教師は、個別のニーズに合わせた指導ができるため、子どもが興味を持てるように学ぶことができます。特に苦手な科目や理解が進まない内容に対して、重点的にアプローチすることができる点が魅力です。また、自宅で学ぶことで、リラックスした環境で集中できるという利点もあります。

地域の学習支援プログラムも、塾に代わる有効な選択肢です。ボランティアや地域の教育機関が提供する学習支援は、費用も抑えられることが多く、家庭の負担を軽減します。さらに、同じ地域の友達と一緒に学ぶことで、楽しさや競争心も育まれます。こうした方法で、塾に行きたがらない中学生でも、無理なく学びを続ける道が開けるでしょう。

まとめ:中学生の学びを支えるためにできること

中学生が塾に行きたがらない理由は多岐にわたります。学校生活や友人関係、そして自分の興味を優先した結果、塾へのモチベーションが低下していることが多いです。親としては、子どもがどのように学びを楽しむかを考えることが重要です。この問題を解決するためには、子どもの気持ちを理解し、適切なサポートを行う必要があります。

多くの中学生は、塾に行くことが負担に感じられることがあります。特に、学校の授業についていくことや、友人との時間を優先する傾向が強く、塾の勉強がストレスと感じることも。さらに、塾の内容が自分の興味に合わない場合、ますます塾に行きたがらなくなります。親としては、塾に通う理由や必要性をしっかりと伝えつつ、子どもが楽しめる学びの環境を整えることが大切です。

また、子どもが自分から学びたいと思えるような環境を作ることも重要です。例えば、家庭での学びや趣味を通じて、興味を広げる手助けができれば、塾への抵抗感も軽減されるでしょう。親子で話し合いながら、学びを楽しむ方法を見つけていくことが、子どもの成長を助ける第一歩となります。

子どもに寄り添いながら進路を考える

中学生が塾に行きたがらない理由には、さまざまな要因が絡んでいます。特に、学校生活や友人関係、さらには家庭環境が大きな影響を与えることが多いです。この記事では、子どもに寄り添いながら進路を考える方法について探っていきます。

子どもが塾に行きたがらない理由は、主に心理的な要因や学校でのストレスが影響しています。例えば、友人との関係がうまくいかない場合や、授業についていけないと感じている子どもは、さらに塾に行くことに対して消極的になります。また、親が期待するプレッシャーも、子どもにとっては大きな負担です。こうした状況に対処するためには、まずは子どもの気持ちを理解し、安心感を与えることが重要です。

親としてできるサポートは、子どもが何を感じているのかをじっくり聞くことです。話をする中で、子どもが抱える不安や悩みを把握し、共感することで信頼関係を築くことができます。そして、塾に通うことが本当に必要なのか、一緒に考える時間を持つことで、無理なく進路を見つける手助けができるでしょう。

成功体験を積ませることの重要性

中学生が塾に通うことに対して、行きたがらない理由は様々です。特に、勉強に対するモチベーションが低下している場合が多く、親としてはその解決策が気になるところでしょう。ここでは、成功体験を積ませることの重要性について考察してみます。

成功体験を積ませることは、中学生にとって自信を育む大切な要素です。特に、塾に行きたがらない理由の一つには、過去の失敗や挫折が影響していることがあります。例えば、学校のテストや塾での模試で思うような結果が出なかった場合、次第に塾に行くこと自体が嫌になってしまうのです。そのため、まずは小さな成功を体験させることが重要です。家庭での簡単な課題や、好きな科目の勉強を通じて成功体験を積むことで、子どもは自信を持ち、塾への参加意欲も高まります。また、成功体験が増えることで、自ら進んで勉強に取り組む姿勢が育まれるでしょう。このように、日常生活の中で成功を感じさせる工夫が、塾に行きたがらない問題の解決に繋がります。

]]> マルチタスクが苦手なあなたにとって、効率良く仕事を進めることは大きな課題かもしれません。日々の業務で同時に複数のタスクをこなすことが求められる一方で、焦りやストレスを感じることも多いでしょう。この記事では、マルチタスクの ... ]]>

マルチタスクが苦手なあなたにとって、効率良く仕事を進めることは大きな課題かもしれません。日々の業務で同時に複数のタスクをこなすことが求められる一方で、焦りやストレスを感じることも多いでしょう。この記事では、マルチタスクの ... ]]>

マルチタスクが苦手なあなたにとって、効率良く仕事を進めることは大きな課題かもしれません。日々の業務で同時に複数のタスクをこなすことが求められる一方で、焦りやストレスを感じることも多いでしょう。この記事では、マルチタスクの苦手意識を克服し、仕事の効率を上げる具体的な方法を提案します。自分に合った働き方を見つけ、ストレスを軽減する手助けとなるでしょう。

この記事を読むと分かること

- – マルチタスクの苦手を克服するための具体的なステップ

- – 仕事の効率を上げるための時間管理術

- – 自分に合ったタスク管理方法の見つけ方

マルチタスクとは?

マルチタスクという言葉は、同時に複数の仕事やタスクを処理する能力を指します。このセクションでは、マルチタスクの定義やそのメリットについて詳しく解説します。多くの人が日常生活や仕事で感じるマルチタスクの重要性を理解することで、より効率的にタスクをこなすためのヒントを得ることができるでしょう。次の小見出しでは、具体的な定義とともに、マルチタスクがもたらす利点について探っていきます。

マルチタスクの定義

マルチタスクとは「2つ以上の作業を同時に行う」もしくは「短時間で切り替えながら進める」ことです。もともとコンピュータ用語で、同時に複数の処理を実行する「multitasking」からきています。

具体的には「話を聞きながらメモを取る」「電話をしながらデータ入力する」「会議に参加しながら議事録をとる」といった行動にあたります。複数のアジェンダやプロジェクトなどの複数の業務を担当している状態を指すこともあります。

マルチタスクとは?シングルタスクとの違いなどを解説

マルチタスクとは同時に複数の仕事を処理する能力を指します。この能力は、特に現代のビジネス環境において重要視されています。本セクションでは、マルチタスクの具体的な定義について解説します。また、マルチタスクを活用することで得られるメリットについても触れ、今後の理解を深めていきましょう。次の小見出しでは、マルチタスクの具体的な定義に迫ります。

マルチタスクのメリット

マルチタスクのメリットは、多くの人にとって非常に魅力的な要素です。特に、効率的に業務を進めたいと考える方にとっては、同時に複数のタスクをこなす能力は必須です。このセクションでは、マルチタスクが持つ利点について詳しく解説します。

まず、マルチタスクの最大のメリットは、時間の有効活用です。例えば、通勤中に音声講座を聴きながら、メールチェックを行うことができれば、移動時間を無駄にすることなく、自己成長につなげることができます。このように、スケジュールを効率的に組むことで、日常の時間を最大限に活用できるのです。その結果、余暇の時間が増え、リフレッシュすることが可能になります。

次に、マルチタスクは、複数の視点から問題を考える機会を提供します。異なるタスクを同時に進めることで、柔軟な思考が促され、創造的な解決策が生まれやすくなります。たとえば、プロジェクトの進行中に新たなアイデアが浮かぶことがあり、これがチーム全体の成果を向上させることにもつながります。

さらに、マルチタスクを行うことで、自己管理能力や優先順位付けのスキルが向上します。タスクを同時に処理するためには、何が重要かを見極める必要があります。このような経験は、将来的により複雑な業務を遂行する際にも役立つでしょう。

このように、マルチタスクには多くのメリットがありますが、実際にはその効果を引き出すためには、適切な方法やツールを用いることが重要です。次のセクションでは、マルチタスクが苦手な方でも実践可能な克服法について詳しく解説します。

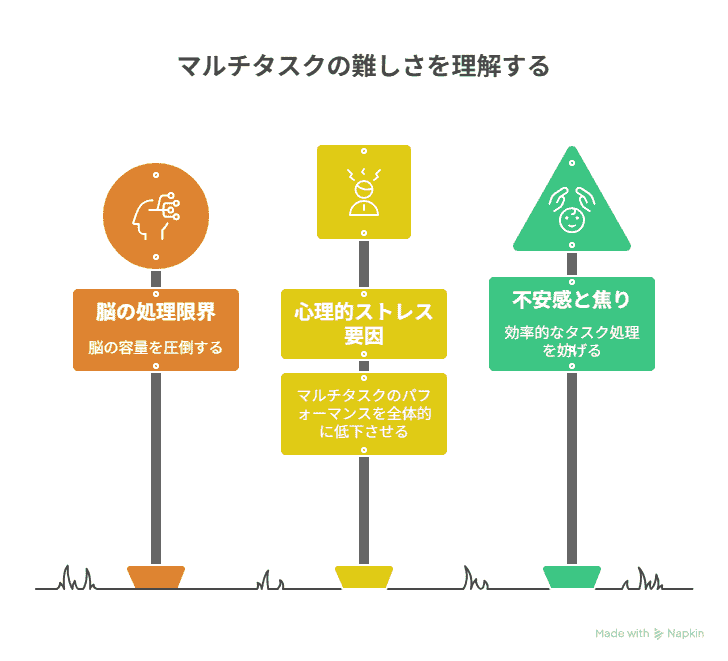

なぜマルチタスクが苦手なのか?

現代のビジネスシーンでは、マルチタスクが求められる場面が多くなっています。しかし、実際には多くの人がこのマルチタスクを苦手に感じていることが少なくありません。このセクションでは、マルチタスクが苦手な理由を探ります。

脳には限界があり、多くのタスクを同時に処理することが難しいのです。特に、注意を集中させることが求められるタスクが重なると、脳は混乱しやすくなります。たとえば、電話を受けながらメールを返信する場合、どちらのタスクにも集中できず、結果的にどちらも中途半端になってしまうことがあります。

また、心理的要因も大きな影響を与えています。仕事のプレッシャーや他者からの期待が心理的ストレスとなり、マルチタスクを行う際のパフォーマンスを低下させることがあります。さらに、自分に対する不安感や焦りが、タスクを効率的に処理する能力を妨げる要因となるでしょう。

このように、脳の限界や心理的要因が絡み合い、マルチタスクが苦手になる理由が存在します。次のセクションでは、これらの要因をどのように克服していくかを考えていきます。

脳の限界

脳には、同時に処理できる情報の限界があります。特にマルチタスクを行う際、この限界が顕著に現れます。実際に、脳は複数のタスクを切り替えながら処理することが得意ではなく、集中力や作業効率に悪影響を及ぼすことがあります。

次に、脳の限界について詳しく解説し、どのようにマルチタスクが苦手になるのか、またその根本的な理由を探ります。脳の特性を理解することが、マルチタスクを克服する第一歩となるでしょう。

心理的要因

マルチタスクが苦手な理由の一つには、心理的要因が大きく影響しています。多くの人が、同時に複数のタスクをこなすことに対して、プレッシャーや不安を感じることが少なくありません。特に完璧主義や自己評価の低さが影響し、マルチタスクに対する抵抗感を生むことが多いのです。

心理的な要因は、脳の働きとも密接に関連しています。脳は同時に多くの情報を処理することが苦手で、タスクを切り替える際にストレスを感じることがあります。例えば、ある研究によると、マルチタスクを行うと脳のエネルギーが消耗し、注意力が低下することが示されています。これにより、結果的に効率が落ちてしまうのです。

また、職場環境においては、他者の目や期待に対する不安も心理的な負担として作用します。周囲の人々が同時に多くの仕事をこなしている中で、自分だけが遅れをとってしまうのではないかという恐れが、マルチタスクを一層難しくさせる要因となります。

このように、マルチタスクが苦手な理由は、脳の限界に加え、心理的な要素が複雑に絡み合っています。次のセクションでは、これらの問題を克服するための具体的な方法について考えていきます。

仕事におけるマルチタスクの実態

仕事におけるマルチタスクは、現代の職場環境で非常に重要なテーマとなっています。多くの人が日常的に複数の業務を同時にこなすことを求められていますが、その実態はどうなのでしょうか。このセクションでは、職場におけるマルチタスクの具体例やその影響について詳しく探っていきます。さらに、どのようにマルチタスクが効率や生産性に影響を与えるのかを明らかにし、職場環境で実際に直面する課題に焦点を当てていきます。

職場でのマルチタスクは、単に複数の仕事を同時に行うことを指しません。その実態は、業務の質や生産性に深く影響を与える要因が複雑に絡み合っています。実際、多くの人がマルチタスクを行うことで、短期間で多くの仕事を片付けようとしていますが、その結果、ミスやストレスが増加することも少なくありません。

たとえば、電話を受けながらメールを返信するという行為は、一般的なマルチタスクの一例です。しかし、これが実際にはどれほどの効率を生むのかというと、研究によれば、マルチタスクは脳に負担をかけ、集中力を低下させることが示されています。つまり、同時に二つ以上のタスクを行うことは、一見効率的に思えるかもしれませんが、逆に時間がかかることがあるのです。

マルチタスクの影響は、業務フローだけでなく、チーム全体の雰囲気にも及びます。例えば、社員がそれぞれの業務に専念できない場合、情報の共有やコミュニケーションが疎かになり、組織全体のパフォーマンスが低下する可能性もあります。したがって、マルチタスクが苦手な方は、自身の仕事の効率を見直す良い機会かもしれません。次のセクションでは、マルチタスクを克服するための具体的な方法についてさらに詳しく解説します。

総括(まとめ)

マルチタスクは、現代のビジネス環境において必要不可欠なスキルですが、実際には多くの人が苦手と感じています。その理由には脳の限界や心理的要因が絡んでいますが、適切な方法を取り入れることで克服可能です。

これまでの内容を振り返ると、マルチタスクの定義やメリット、苦手な理由、克服法について詳しく解説してきました。今後は、これらの知識をもとに、実際に仕事の効率を上げるための具体的な方法、ツール、そしてマルチタスクとシングルタスクの比較を通じて、どのように自分に合った働き方を見つけるかについてまとめていきます。これによって、より自分にフィットしたキャリアを築く手助けをしていきましょう。

]]> 人と関わることが苦手な方や、HSP(敏感な気質を持つ人)にとって、職場での人間関係は大きなストレス源となります。そんなあなたにぴったりなのが「人と関わらない仕事」です。この記事では、HSPに優しい職業を紹介し、どのように ... ]]>

人と関わることが苦手な方や、HSP(敏感な気質を持つ人)にとって、職場での人間関係は大きなストレス源となります。そんなあなたにぴったりなのが「人と関わらない仕事」です。この記事では、HSPに優しい職業を紹介し、どのように ... ]]>

人と関わることが苦手な方や、HSP(敏感な気質を持つ人)にとって、職場での人間関係は大きなストレス源となります。そんなあなたにぴったりなのが「人と関わらない仕事」です。この記事では、HSPに優しい職業を紹介し、どのようにして自分に合った仕事を見つけるかを解説します。自分らしく働ける職場環境を見つける手助けをし、将来への不安を軽減できる情報をお届けします。

この記事を読むと分かること

- – HSPに適した具体的な職業一覧

- – 人と関わらない仕事を探すためのポイント

- – 自分に合った働き方を見つけるためのヒント

HSPとは?

HSP(Highly Sensitive Person)とは、非常に敏感な気質を持つ人々を指します。この特性は、感覚情報に対して高い感受性を持ち、他人の感情や環境の変化に強く反応することが特徴です。

HSPの特徴としては、感情の揺れが大きく、他人の気持ちを深く理解する能力がある一方で、ストレスや圧力に対して非常に敏感です。このため、日常生活や仕事においてストレスを感じやすく、大きな負担を抱えることがあります。

HSPが抱える悩みには、日常的な人間関係の中での疲労感や、周囲の期待に応えようとするあまり自己を犠牲にするような状況が含まれます。これらの課題を乗り越えるためには、自己理解を深め、自分に合った働き方を見つけることが重要です。次に、人と関わらない仕事の魅力について探っていきます。

研究においては「環境に影響されやすい人」という定義もされています。

HSPの特徴と性質

HSPの特徴は、感受性の高さにあります。具体的には、感覚情報に対して敏感で、他人の感情や周囲の環境に強く影響を受けることが挙げられます。こうした特性は、HSPがストレスを感じやすく、感情の揺れが大きいことにもつながります。

また、彼らは他人を深く理解する能力を持ち、共感性が高い一方で、周囲の期待や人間関係に疲れやすいという悩みも抱えています。このセクションでは、HSPの具体的な特徴や性質について、詳しく掘り下げていきます。彼らがどのように日常生活や職場環境に影響を受けるのか、理解を深めることが重要です。

HSPが抱える悩み

HSP(Highly Sensitive Person)は、環境や他人の感情に対して非常に敏感な特性を持っています。この特性により、HSPの人々は日常生活でさまざまな悩みを抱えることがあります。特に、他人との関わりにおいてストレスを感じやすく、コミュニケーションの中で疲労感を覚えることが多いのです。

HSPが抱える悩みの一つは、感情の揺れが激しいことです。周囲の人々の感情や雰囲気に影響を受けやすく、他者の気分に疲れ果てることがあります。このため、人との関わりを避けたくなる気持ちが強まります。

また、自己犠牲的な行動もHSPの特徴です。自分の感情やニーズを後回しにし、他人を優先することが多いため、ストレスを感じる原因となります。さらに、他人の期待に応えようとするあまり、自分自身を見失ってしまうこともあります。

具体的には、HSPの人々は職場や友人関係でのプレッシャーを避けるために、積極的に自己防衛の方法を探すことが必要です。自己理解を深めることで、どのような職業が自分に合っているのかを見極め、より快適な働き方を見つける助けとなります。

このように、HSPが抱える悩みにはさまざまな側面がありますが、これらを理解することで、より自分に合った生き方を見つけることが可能になります。次のセクションでは、人と関わらない仕事の魅力について探っていきます。

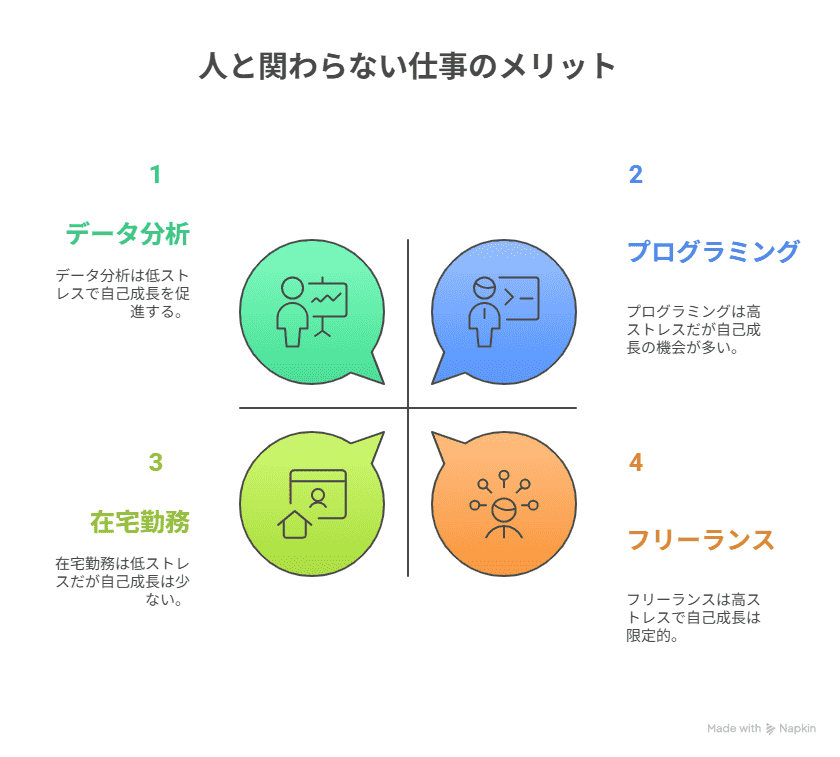

人と関わらない仕事の魅力

人と関わらない仕事には、多くの魅力があります。

特にHSP(Highly Sensitive Person)にとって、他者との接触を最小限にし、自分のペースで仕事を進められる環境は大きなストレス軽減につながります。このセクションでは、そうした職業のメリットを詳しく見ていきます。

まず、ストレスの軽減について考えましょう。

人と関わらない仕事を選ぶことで、HSPはストレスを大幅に減らすことが可能です。職場における人間関係の摩擦や、他者の感情に敏感なために受けるストレスから解放されるのです。例えば、在宅勤務やフリーランスの職業は、他人との接触が少なく、自分の時間を自由に管理できるため、仕事が楽に感じられることが多いです。

また、自己成長の機会も見逃せません。

人と関わらない仕事では、自分自身に集中する時間が増えます。これにより、専門スキルや新しい知識を深めることができ、将来的なキャリアアップにもつながります。例えば、データ分析やプログラミングなどの技術職では、スキルの向上が直に給与や職位に反映されやすく、自己成長を実感しやすいです。

このように、人と関わらない仕事には、ストレスの軽減と自己成長の機会があるため、HSPにとって非常に魅力的な選択肢となります。次は、具体的な職業一覧を見ていきましょう。

ストレスの軽減

人と関わらない仕事には、HSP(Highly Sensitive Person)にとって特に大きな魅力があります。ストレスの軽減や自己成長の機会が得られるからです。

HSPは感覚情報や他人の感情に敏感で、ストレスを感じやすい傾向があります。そのため、対人関係が少ない職業は、彼らにとって心地よい環境を提供します。具体的な職業に従事することで、余計なストレスを減らし、自分のペースで仕事を進めることができるのです。

例えば、在宅勤務の仕事では、自宅という安心感の中で作業が進められます。通勤のストレスもなく、自分の快適な空間で仕事をすることで、心の負担が軽減されるでしょう。また、フリーランスとして活動する場合、自分のスケジュールを自由に設定できるため、ストレスフルな人間関係から解放される機会が増えます。

さらに、技術職やクリエイティブ職も適しています。これらの職業は、一人で集中して作業を行うことが多く、HSPの特性を活かせる場面が多いのです。結果として、仕事のクオリティも向上し、自己成長を実感しやすくなります。

このように、人と関わらない仕事はHSPにとってストレスを軽減し、自己成長を促す素晴らしい選択肢となります。次のセクションでは、具体的な職業一覧を紹介し、その魅力をさらに深掘りしていきます。

自己成長の機会

人と関わらない仕事は、HSPにとって自己成長の大きなチャンスとなります。その理由は、対人関係のストレスを軽減し、自分自身の内面を深める時間を持てるからです。特に、在宅勤務やフリーランスの仕事は、自分のペースで進められるため、自己成長を促進する環境が整っています。

さらに、こうした職業では、自らの興味や得意分野を活かしながら、スキルを磨くことができます。例えば、デザインやライティング、プログラミングなどのクリエイティブな職業は、自分のペースで学び続けることができるため、常に新しい挑戦をすることが可能です。

また、自己成長には失敗から学ぶことも含まれます。人と関わらない仕事では、他者の目を気にせずに試行錯誤を繰り返し、自分の成長を実感しやすい環境です。このような自己成長の機会は、HSPの人にとって非常に魅力的です。

このように、人と関わらない仕事は、HSPにとってストレスを軽減しながら自己成長を促す素晴らしい選択肢となります。自分らしさを大切にしながら、充実したキャリアを築くための第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

具体的な職業一覧

人と関わらない仕事を探すことは、HSPにとって特に重要な選択肢です。自分の特性を理解し、ストレスを軽減できる職業を見つけることで、より充実した生活を送ることが可能になります。ここでは、具体的な職業をいくつか紹介し、どのように自分に合った仕事を選ぶべきかについて詳しく見ていきます。

まず、在宅勤務の仕事はHSPにとって非常に魅力的な選択肢です。自宅で働くことで、他人との接触を最小限に抑えながら、集中して作業を進めることができます。例えば、ライティングやデザイン、プログラミングなどは、在宅勤務として人気の職業です。これらの仕事は、個人のペースで進められるため、ストレスを軽減する助けとなります。

まずはホームページ代わりにブログを立ち上げるのも良いですね。

次に、フリーランスの職業もおすすめです。フリーランスで働くことで、クライアントとのコミュニケーションを選ぶことができ、必要なときだけ人と関わることが可能です。例えば、グラフィックデザイナーやコンサルタントなど、特定のプロジェクトに関わる形で働くことができる職業があります。これにより、自己成長の機会を得つつ、適度な距離感を保つことができます。

最後に、技術職やクリエイティブ職もHSPに向いていると言えます。エンジニアリングやプログラミング、芸術活動などは、自分の興味や得意分野を活かしながら、人との関わりを減らすことができます。これらの職業なら、自己表現をしながらも、静かな環境で集中して取り組むことができるでしょう。

このように、具体的な職業の選択肢は多岐にわたります。自分の特性や興味を考慮し、適切な職業を見つけることで、HSPでも満足のいくキャリアを築くことができるのです。

在宅勤務の仕事

在宅勤務は、HSPにとって非常に魅力的な選択肢の一つです。自宅で働くことで、他者との接触を最小限に抑え、ストレスを軽減できる環境を整えることが可能になります。

このセクションでは、在宅勤務の具体的な職業について詳しく見ていきます。データ入力やライティング、プログラミングなど、多様な職種が存在し、それぞれの特性に合った働き方ができる点が魅力です。さらに、在宅勤務の実際のメリットや、HSPにとっての適性についても考察します。自分にぴったりの在宅勤務を見つける手助けとなる情報をお届けしますので、ぜひ参考にしてください。

フリーランスの職業

フリーランスの職業は、HSPにとって非常に魅力的な選択肢となります。特に、人と関わる機会が少ないため、ストレスを軽減しつつ、自分のペースで仕事を進めることができます。このセクションでは、HSPに適した具体的なフリーランス職業の例や、それぞれの特徴について詳しく解説していきます。

フリーランスの仕事は、一般的に自営業として独立した形で活動するため、クライアントとの関わり方を自分で調整できるのが大きな魅力です。例えば、ライティングやデザイン、プログラミング、翻訳など、さまざまな分野でフリーランスの仕事が存在します。これらは、クライアントとのコミュニケーションを選択的に行えるため、HSPにとってストレスを軽減できる環境です。

ライティング業務では、特にブログやウェブコンテンツの執筆が人気です。自宅で作業することができるため、静かな環境で集中して作業を行うことができます。デザインの仕事も、同様に自宅で行えることが多く、クリエイティブな表現を楽しみながら働くことが可能です。

ある程度ライティングスキルがあったり、依頼主とのやり取りに慣れている人はWebライターも良いですね。

さらに、プログラミングの仕事は、高度な専門知識を求められる一方で、他者とのコミュニケーションが少ないため、HSPにとって理想的な選択肢です。自分のペースで進められるため、仕事に対するストレスを大幅に軽減できます。

このように、フリーランスの職業はHSPにとって非常に適しています。自分の特性を理解し、興味を持つ分野でフリーランスとして活動することで、より充実したキャリアを築くことができるでしょう。

総括(まとめ)

HSP(Highly Sensitive Person)にとって、人と関わらない仕事は特に魅力的です。これまでの内容で、HSPの特徴や彼らが抱える悩み、そしてその特性に適した職業の選択肢について詳しく述べてきました。最後に、ここまでの要点を振り返り、今後の行動へとつなげるまとめをお届けします。

HSPの方々は感覚に敏感であり、他人との関わりがストレスの原因となることが多いです。そのため、人と関わらない仕事を選ぶことで、ストレスを軽減し、自分のペースで働くことができる環境を整えることが可能です。在宅勤務やフリーランスとしての職業は、特にHSPにとって理想的な選択肢となります。このような職業は、自己成長の機会をもたらし、充実したキャリアを築く手助けとなります。

しかし、孤独感やコミュニケーションスキルの低下といったデメリットも存在します。これらを理解し、どのように対処するかが重要です。自分の特性を理解し、興味や得意分野を考慮することで、HSPに合った職業選びを進めることができるでしょう。

また、副業という選択肢も視野に入れることで、経済的な不安を軽減することができます。人と関わらない仕事の中には、自宅でできる魅力的な副業も多く存在します。

HSPの特性を理解し、自分に合った働き方を見つけることは、今後の人生を豊かにする一歩となります。ぜひ、自分の特性を大切にしながら、理想のキャリアを探し続けてください。あなたの未来がより充実したものになることを願っています。

]]> HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)としての特性を持つ人にとって、働くことは時に大きなストレスとなることがあります。周囲の気配や感情に敏感であるがゆえに、職場の人間関係や業務のプレッシャーが重くのしかかることもしば ... ]]>

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)としての特性を持つ人にとって、働くことは時に大きなストレスとなることがあります。周囲の気配や感情に敏感であるがゆえに、職場の人間関係や業務のプレッシャーが重くのしかかることもしば ... ]]>

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)としての特性を持つ人にとって、働くことは時に大きなストレスとなることがあります。周囲の気配や感情に敏感であるがゆえに、職場の人間関係や業務のプレッシャーが重くのしかかることもしばしばです。しかし、ゆるく働く方法を見つけることで、心地よく自分らしい働き方を実現できる可能性があります。本記事では、HSPの特性を理解し、ストレスを軽減しながら働くための具体的なアプローチやアイデアを紹介します。

この記事を読むと分かること

- – HSPの特性を活かした働き方のコツ

- – ゆるく働くための具体的なステップ

- – 職場でのストレスを軽減するための実践的なアドバイス

HSPとは?

HSP(Highly Sensitive Person)とは、感受性が強く、周囲の刺激に敏感な人々を指します。この特性を持つ人々は、他者の感情や環境の変化に対して深く反応し、時には疲れやストレスを感じやすい傾向があります。

HSPの特徴としては、感情の波が大きいことや、他人の気持ちを理解しやすいことが挙げられます。また、HSPの人口割合は約15~20%とされており、意外と多くの人がこの特性を持っています。

これからのセクションでは、HSPと職場の関係について詳しく見ていきます。職場環境がHSPに与える影響や、職場でのストレスの感じ方について掘り下げていく予定です。これにより、HSPの特性を理解し、どのように職場での働き方を見直せるかを考えていきましょう。

HSPの定義と特徴

HSP(Highly Sensitive Person)は、感受性が非常に強い特性を持つ人々のことを指します。彼らは周囲の刺激に対して敏感であり、他人の感情や環境の変化に深く反応します。

この特性は、自己理解や職場環境において重要な要素となります。次のセクションでは、HSPの具体的な定義や特徴について詳しく掘り下げていきます。実際の生活や仕事でどのような影響を与えるのか、理解を深めるための情報をお伝えします。

研究においては環境に影響されやすい人、「環境感受性が高い人」という定義もされています。

HSPの人口割合と影響

HSPの人口割合は約15%から20%とされ、これは決して少数派ではありません。これにより、HSPが職場で直面する影響やストレスは、私たちが考える以上に広範囲に及びます。HSPは感受性が強く、周囲の状況に敏感に反応するため、職場環境が彼らの業務遂行に与える影響は大きいのです。たとえば、騒音や人の多さ、そして過度なプレッシャーは、HSPにとってストレスの原因となります。

このような職場環境では、HSPは自分のペースで働くことが難しくなり、精神的な疲労が蓄積することがあります。また、HSPは他人の感情にも敏感であるため、同僚や上司の反応にも気を配り過ぎてしまい、結果的にストレスを感じることが多いのです。したがって、HSPが自分に合った職場環境を見つけることは、非常に重要な課題であるといえます。次のセクションでは、職場環境がHSPに与える影響をさらに深掘りし、具体的な対策や工夫について考えていきます。

HSPと職場の関係

HSPにとって、職場の環境は非常に重要な要素です。感受性が高い彼らは、周囲の状況や他者の感情に敏感に反応します。そのため、職場環境の影響は大きく、ストレスや疲労を感じる要因となります。このセクションでは、HSPが職場で直面する課題や、どのように快適に働くことができるかを探ります。職場環境がHSPに与える影響と、それに伴うストレスについて詳しく解説します。

職場環境はHSPに多大な影響を与えます。感受性が高い彼らは、騒音や人間関係のストレスに特に敏感です。例えば、オフィスの賑やかさや同僚とのコミュニケーションに苦手意識を持つことが多いです。このような環境では、HSPは疲れやすく、集中力を維持するのが難しくなります。

HSPは、周囲の感情や雰囲気に強く影響されるため、ストレスを感じやすいです。例えば、同僚が緊張していると、その緊張感がHSPにも伝わり、心の負担となります。また、過度なプレッシャーをかけられる状況では、彼らは自分の能力に疑問を持ち、さらなるストレスを感じることがあります。

さらに、HSPは感情の変化に対しても敏感です。職場での人間関係が悪化すると、彼らの心の健康に悪影響を及ぼすことが多いです。これらの要因から、HSPは自分に合った職場環境を見つけることが重要といえます。次のセクションでは、HSPがどのようにゆるく働くための考え方を持つべきかを探っていきます。

職場環境がHSPに与える影響

職場環境はHSPにとって非常に重要な要素です。感受性が強いHSPは、周囲の刺激に敏感であり、職場の雰囲気や人間関係が彼らに与える影響は計り知れません。このセクションでは、HSPがどのように職場環境から影響を受けるのかを詳しく考察していきます。

例えば、騒がしいオフィスや不安定な人間関係は、HSPにとって大きなストレス源となります。彼らは他者の感情や雰囲気を敏感に感じ取るため、周囲の状況が自身のメンタルヘルスに与える影響は大きいのです。そのため、HSPが快適に働くためには、職場環境を整えることが非常に重要です。

具体的には、静かな作業スペースやリラックスできる休憩所が必要です。また、職場の文化として、オープンなコミュニケーションを促進することもHSPにとってプラスに働きます。これによって、彼らは自分の意見や感情を表現しやすくなり、ストレスを軽減できるでしょう。

HSPが快適に働ける環境を整えることは、彼らのパフォーマンス向上にもつながります。職場環境がHSPに与える影響を理解し、適切な対策を講じることで、より良い働き方が実現できるのです。次に、HSPが感じる職場でのストレスについて考えていきます。

HSPが感じる職場でのストレス

HSPが職場で感じるストレスは、通常の人々とは異なる特有のものであり、理解が必要です。感受性が強いHSPは、周囲の環境や他者の感情に対して敏感に反応し、職場の騒音や人間関係の変化が大きなストレス源となります。このセクションでは、HSPが職場でどのようなストレスを感じるのか、具体的な事例を交えながら掘り下げていきます。

まず、HSPは他者の感情を敏感に察知するため、同僚や上司のストレスや不安が自分にも影響を及ぼすことが多いです。例えば、周囲が忙しそうにしていると、自分も焦りを感じ、余計なプレッシャーを受けることがあります。このような状況では、HSPは自分の感情を抑え込んでしまい、結果的にストレスが蓄積されやすくなります。

また、職場の環境そのものもHSPにとっては大きなストレス要因です。オープンスペースでの作業や大声での会話が飛び交う環境では、集中力が削がれ、疲労感が増すことが多いです。特に、静かな作業スペースを好むHSPにとって、騒音や混雑は大きな負担となります。このように、物理的な環境がHSPに与える影響は計り知れません。

さらに、HSPは自分の感情を他者と比較しがちです。周囲の同僚が順調に仕事を進めているように見えると、自分だけが遅れを取っているのではないかと不安を感じることが多いです。このような比較は、HSPにとっては精神的なストレスを引き起こし、自己評価を低下させる原因となります。

このようにHSPは職場でのストレスを多く感じやすい特性を持っていますが、理解と工夫をもって対処することが重要です。次のセクションでは、ゆるく働くための考え方について考察していきます。

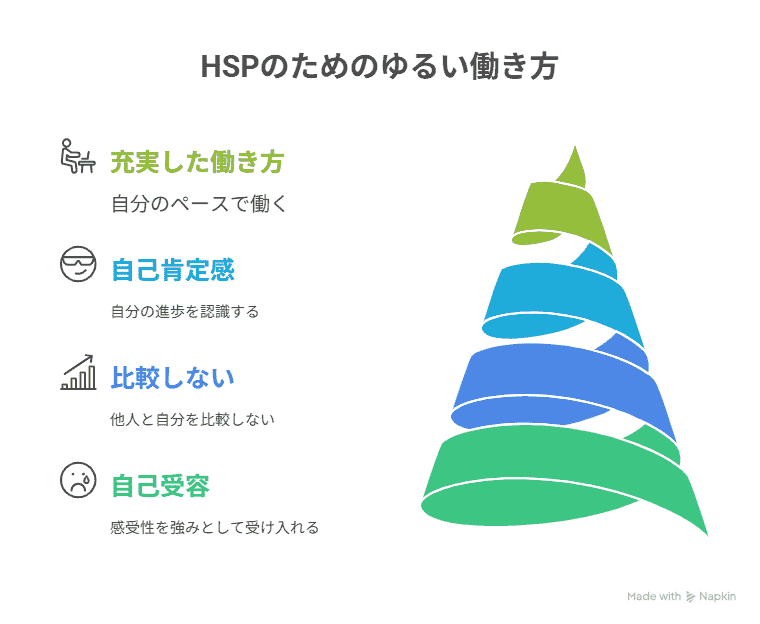

ゆるく働くために必要な考え方

HSP(Highly Sensitive Person)がゆるく働くためには、まず自己受容と自己理解が不可欠です。自分の感受性を受け入れることで、ストレスの軽減や職場での働きやすさが向上します。次に、他人と自分を比較しない考え方を身につけることが重要です。これにより、周囲の期待やプレッシャーから解放され、自分自身のペースで進むことができるようになります。

まず、自己受容の重要性について考えてみましょう。HSPは自身の感受性を否定しがちですが、実はそれが自分の強みであることを理解することが必要です。例えば、HSPの特性として深い思考力や共感能力があります。これらは、他者とのコミュニケーションやチームワークにおいて大いに役立つものです。自分の特性を認識し、受け入れることで、自信を持って働くことができるでしょう。

次に、他人と自分を比較しない方法を考えます。HSPの方は、周囲の人々と自分を比べてしまうことが多く、これがストレスの原因となります。自分の成長や成果を他人と比較するのではなく、自分自身の進歩に目を向けることが大切です。たとえば、小さな成功や日々の努力を振り返ることで、自分の成長を実感できます。これにより、自己肯定感が高まり、より良い働き方ができるようになります。

このように、自己受容と比較しない考え方を取り入れることで、HSPがゆるく働くための基盤を築くことができます。自分の特性を理解し、周囲の期待に振り回されず、自分自身を大切にすることが、結果的に充実した働き方につながります。

自己受容と自己理解の重要性

自己受容と自己理解は、HSPがゆるく働くために非常に重要な要素です。自分自身を受け入れることで、他人との比較から解放され、ストレスを軽減することができます。このセクションでは、自己受容と自己理解の意義について深く掘り下げ、具体的な方法を紹介します。あなた自身を理解することで、より快適な働き方が見つかるでしょう。まずは、自己受容について考えてみましょう。

自己受容は、自分の感情や特性をそのまま受け入れることを指します。特にHSPは、感受性が強いため、周囲の刺激に影響されやすいですが、これは決して欠点ではありません。むしろ、自己受容を実践することで、HSPとしての強みを活かすことができるのです。たとえば、自分が周囲の感情に敏感であることを認識し、それを活かした仕事の選び方を考えることができます。

また、自己理解も必要です。自分の特性を知ることで、どのような環境や働き方が向いているのかを考えられます。HSPの特性を理解することで、ストレスの原因を特定し、対策を講じやすくなります。具体的には、自己分析や日記をつけることで、自分の感情の動きを記録し、自己理解を深める手助けになります。

さらに、他人との比較を避けることも重要です。周囲の人々と自分を比較することで、劣等感を感じやすくなります。しかし、自分のペースで成長することを意識すれば、他人の評価に振り回されずに済みます。自分の強みや価値を認識することで、自己受容が進むでしょう。

このように、自己受容と自己理解はHSPがゆるく働くための基盤を築く要素です。自身の特性を大切にし、他人と比較しないことで、より快適な職場環境を作り上げることが可能になります。次のセクションでは、他人との比較を避ける方法について詳しく見ていきましょう。

他人と自分を比較しない方法

他人と自分を比較しないことは、HSPがゆるく働くために非常に重要です。自分自身を他人と比較することで、ストレスや不安が増し、自己評価が低下することがあります。これは特に職場環境において顕著で、同僚との成績や働き方の違いが、自己肯定感を脅かす要因となることが少なくありません。

まず、比較を避けるためには、自己受容を深める必要があります。自分の特性や強みを理解し、他人と違うことを受け入れることが大切です。たとえば、HSPの人は感受性が高く、他人にはない独自の視点や考え方を持っています。これを強みとして捉え、他人の成功を自分の足りなさと捉えないよう心掛けることが重要です。

また具体的な方法として、日記をつけることが有効です。自分の考えや感情を書き出すことで、自己理解が深まり、自分のペースで成長することができます。さらに、SNSを利用する際は、他人の成功や生活を過度に意識しないようにし、情報を選ぶことも大切です。

書くことで心を落ち着ける「ジャーナリング」という手法もあります。

他人と自分を比較しないためには、まず自分自身の価値を再確認することが求められます。自分の特性を理解し、その上で自分の目標や夢に向かって進むことが、HSPがゆるく働くためには欠かせません。自分を大切にすることで、ストレスを軽減し、より快適に働ける環境を築くことができるでしょう。

総括(まとめ)

HSP(Highly Sensitive Person)は、感受性が強く、周囲の刺激に敏感な方々を指します。職場環境がストレスの源となることが多く、快適に働くためには自己理解や他者との比較を避けることが重要です。これまでの記事では、HSPが職場で直面する問題や、ゆるく働くための考え方、具体的な働き方を探ってきました。

これからの総括では、HSPがどのように自らの特性を受け入れ、心地よい働き方を見つけられるかを再確認します。自分に合った環境や働き方を見つけるための具体的な手法や、次の一歩を踏み出すためのアドバイスをお伝えします。HSPであるあなたが、より豊かで充実した働き方を目指すための支援となるでしょう。

]]> HSPは、周囲の刺激に敏感な特性を持つ人々を指します。特に、30代で転職を考える場合、この特性を理解することは非常に重要です。自身の感受性を受け入れ、適切な職場環境を見つけることで、より良いキャリアに繋がる可能性がありま ... ]]>

HSPは、周囲の刺激に敏感な特性を持つ人々を指します。特に、30代で転職を考える場合、この特性を理解することは非常に重要です。自身の感受性を受け入れ、適切な職場環境を見つけることで、より良いキャリアに繋がる可能性がありま ... ]]>

HSPは、周囲の刺激に敏感な特性を持つ人々を指します。特に、30代で転職を考える場合、この特性を理解することは非常に重要です。自身の感受性を受け入れ、適切な職場環境を見つけることで、より良いキャリアに繋がる可能性があります。この記事では、HSPの特徴を深く掘り下げ、転職に向けた心の準備や選択肢を考察します。

この記事を読むと分かること

- – 転職時に考慮すべきポイント

- – 自分に合った職場を見つけるためのヒント

HSPの特性を理解することは、転職に向けた大切な第一歩です。自分の感受性を認識し、それを活かせる職場環境を見つけることで、ストレスを軽減し、より充実した日々を送ることができます。まずはHSPの特徴を詳しく見ていきましょう。

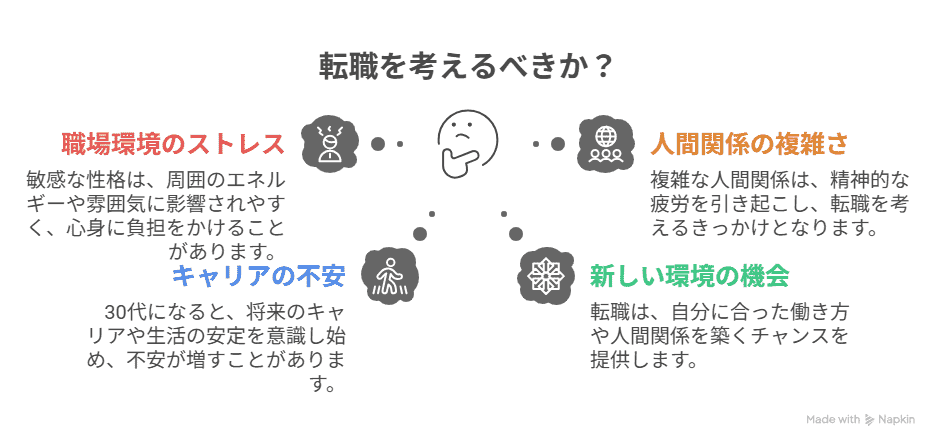

HSPの方が転職を考える理由

HSPの方が転職を考える理由は、主に職場環境のストレスや人間関係の影響から来ています。敏感な性格ゆえに、周囲のエネルギーや雰囲気に影響されやすく、毎日の仕事が心身に負担をかけることが多いと感じることがあります。また、職場での人間関係が複雑になると、心が疲弊し、転職を考えるきっかけとなります。特に30代になると、将来のキャリアや生活の安定を意識し始めるため、より一層の不安を抱えることが増えます。

さらに、転職によって新たな環境を求めることで、自分のペースでの仕事が実現できる可能性もあります。新しい職場では、自分に合った働き方や人間関係を築くチャンスが広がります。敏感な自分を受け入れ、環境を変えることで、より快適な職場での生活が期待できるのです。これを機に、自分自身の特性を理解し、理想のキャリアを模索してみてはいかがでしょうか。

職場の人間関係やストレスからの解放

職場環境は、特に敏感な人にとって大きなストレス源となることがあります。人間関係や仕事のプレッシャーは、心に負担をかけ、結果として転職を考えるきっかけになることも。特に30代はキャリアの転換期でもあり、より自分に合った職場を探すことが重要です。今こそ、自分を理解し、心の準備を整える時です。

職場の人間関係やストレスから解放されるためには、まず自分の特性を理解することが大切です。HSPは、感受性が高く、周囲の刺激を強く感じるため、ストレスを受けやすい傾向があります。この特性を受け入れることで、自分に合った職場環境や働き方を見つける道が開けます。また職場の人間関係を軽減するために、リモートワークなど柔軟な働き方を選択することも一つの手段です。自分に合った環境を選ぶことで、心の負担を軽減し、より良い生活を実現することが可能です。転職を考える際は、ただ職場を変えるのではなく、自分が何を大切にしたいのかを見つめ直し、選択肢を広げていくことが重要です。

自分に合った働き方を見つける重要性

HSPとして働くことは特に30代での転職を考える際に多くの課題を伴います。自分に合った働き方を見つけることが、心の健康を保つために非常に重要です。自分の特性を理解し、自分にフィットした職場環境を選ぶことで、ストレスを軽減し、充実した日々を送ることができるでしょう。

職場環境や働き方が自分に合っていないと、毎日の業務が苦痛に感じることがあります。特にHSPの方は、周囲の刺激に敏感であるため、快適に働ける場所を見つけることが必要です。リモートワークやフレックスタイム制度を取り入れた企業が増えてきている中で、これらの選択肢を活用することが大切です。また職場の人間関係も影響を与えるため、同じ価値観を持つ同僚と共に働くことができる職場を選ぶことで、心理的な負担を軽減できます。さらに自分のペースで取り組める業務を選ぶことで、仕事のストレスを軽減し、キャリアをより充実させることが可能です。自分に合った働き方を見つけることで、より良いライフスタイルを築く助けとなるでしょう。

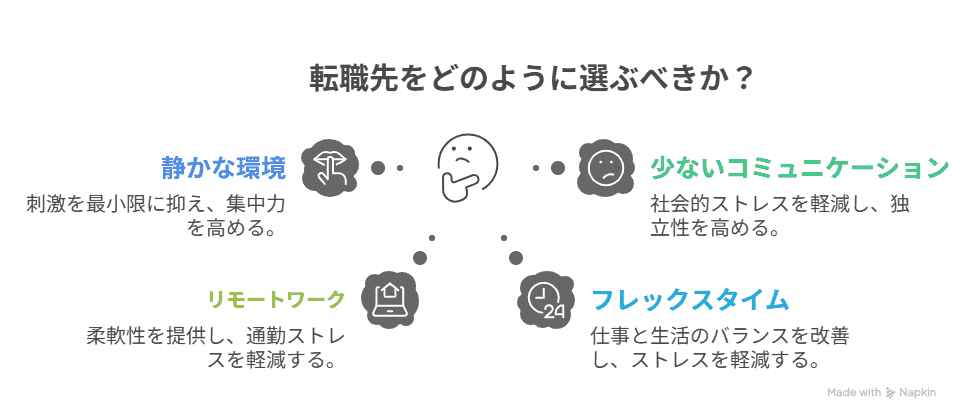

30代での転職におけるHSPの特性

この年代では、転職を考える理由はさまざまです。キャリアアップやライフスタイルの変化、あるいは職場の人間関係からの解放などが挙げられます。HSPの特性を持つ人は、日常的に周囲の刺激に敏感で、ストレスを感じやすい傾向があります。このため、転職先を選ぶ際には、職場の雰囲気や人間関係、仕事の内容が自分に合っているかを慎重に考える必要があります。

具体的には、静かな環境で自分のペースで仕事ができる職場や、コミュニケーションが少ない業務を選ぶことが有効です。また、リモートワークやフレックスタイム制度を取り入れている企業もHSPにとっては魅力的な選択肢です。自分の特性を理解し、それに合った職場を見つけることで、転職後のストレスを軽減し、より充実したキャリアを築くことが可能になります。

HSPと30代のキャリア形成

HSPの特性を理解することで、自身に合ったキャリアパスを選択する手助けになります。たとえば、感受性が強いことからストレスがかかりやすい職場では、集中力や生産性が低下することがあります。転職の際は、働きやすい環境や自己表現ができる職場を探すことが有効です。また、リモートワークやフレックスタイム制度など、自分のペースで仕事を進められる条件を持つ企業を選ぶことで、心の負担を軽減することができます。

さらに転職活動中は、自身の特性を活かせるスキルや経験を考慮し、自分に向いている職種を模索することも大切です。自分の感受性を強みに変えることで、他者とは異なる視点やアイデアを提供できる可能性が広がります。これにより、より充実したキャリアを築くことができるでしょう。

転職市場におけるHSPの強みと弱み

HSPの方は、他者の感情に敏感であり、細部に目が行き届くため、チーム内の雰囲気や人間関係を良好に保つ能力が高いです。そのため、カウンセリングや教育、クリエイティブな職種など、人との関わりが重要な仕事に向いています。一方で、過度なストレスを受けやすいため、プレッシャーのかかる環境や急激な変化には注意が必要です。自分の特性を理解することで、職場選びや転職活動において、自分にフィットする職場環境を見つける手助けになります。

HSPとしての特性を持っているからこそ、柔軟に自分に合った働き方を見つけることが可能です。転職を機に、環境を見直し、自分自身を大切にした職場を選ぶことが、より良いキャリア形成に繋がります。自分を理解し、強みを活かして、理想の職場を目指しましょう。

HSPが転職する際の心の準備

転職を考える際、まず自分の感受性を理解することが大切です。HSPの特性を持つ人は、他者の感情や環境の変化に敏感であるため、ストレスの多い職場環境では疲れやすくなります。そこで、まずは自分に合った働き方を見つけることが必要です。具体的には、静かなオフィスやリモートワーク、少人数のチームでの業務などが向いているかもしれません。また、転職先の企業文化や職場環境をしっかりリサーチし、自分が安心できる職場を選ぶことも重要です。

次に転職活動では自分の強みやスキルを整理し、アピールポイントを明確にしておくことが役立ちます。自分の特性を理解し、それを活かせる職場を選ぶことで、より充実したキャリアを築くことができるでしょう。最後に、焦らず自分のペースで活動を進めることが大切です。自分に合った選択肢を見つけるための心の準備を整え、安心して新たな一歩を踏み出しましょう。

転職活動におけるメンタルヘルスの重要性

仕事の環境は、私たちのメンタルヘルスに大きく影響します。転職活動では自身の感受性を理解し、ストレスを軽減できる職場を選ぶことが重要です。自分の特性を踏まえた上で、どのような職場が適しているのかを考えることで、気持ちが楽になり、安心感を得ることができます。また働く環境を選ぶ際には、職場の文化や同僚との関係性にも注意を払うことが大切です。自分に合った仕事を見つけることで、心の負担を軽減し、より良い生活を送ることが可能になります。特に静かな環境やサポートが充実している職場を選ぶことで、HSPの特性を活かしながら安心して働けるでしょう。

不安を和らげるための具体的な対策

具体的な対策としてまず、自己理解を深めることが重要です。自分がHSPであることを受け入れ、敏感さを強みと捉えることで、心の安定を図れます。次に、リラックス法やマインドフルネスを取り入れ、ストレスを緩和する時間を持つことが効果的です。例えば、深呼吸やヨガ、散歩などは気持ちをリフレッシュさせる助けとなります。

また転職活動では、自分に合った職場環境を見極めることが大切です。職場の雰囲気や人間関係を事前に調査し、自分の価値観と合致する企業を選ぶことで、働くことへの不安を軽減できます。最後にサポートを求めることも忘れずに。信頼できる友人や専門家に相談することで、心の整理が進むでしょう。自分自身に優しく、無理をせずに進むことが新たな道を切り開く鍵となります。

HSPに優しい職場環境とは?

HSPにとって優しい職場環境は、静かで落ち着いた雰囲気が求められます。オープンスペースの多い職場や、騒音が気になる場所は避けるべきです。また、同僚や上司との人間関係も大切です。理解のあるチームメンバーや、過度なプレッシャーをかけない上司がいることで、安心して働くことができます。さらに、柔軟な働き方ができる職場も魅力的です。リモートワークやフレックスタイム制度を導入している企業は、HSPにとってストレスを軽減する助けになります。自分のペースで働ける環境を選ぶことが、転職活動の成功につながります。

HSPが快適に働ける職場の条件

快適に働ける職場の条件として、まず挙げられるのは「静かな環境」です。オフィスが騒がしいと集中力が散漫になりやすく、ストレスが増す原因となります。またフレキシブルな働き方ができる職場も理想的です。リモートワークや時差出勤が可能であれば、自分のペースで仕事ができ、心の負担が軽減されます。

さらに、上司や同僚との良好なコミュニケーションも欠かせません。理解のある人々と働くことで、心地よく業務に取り組むことができ、安心感が生まれます。職場の文化として、感情を大切にする姿勢が求められ、個々の特性を尊重する環境が理想です。

このような条件を満たす職場を見つけることができれば、HSPであるあなたも安心して自分の能力を発揮できることでしょう。転職を通じて、より良い環境を手に入れることが、心の充実にもつながります。

企業文化がHSPに与える影響

企業文化がHSPに与える影響は多岐にわたります。まず、企業の価値観やコミュニケーションスタイルが、自分の感受性と合致するかどうかが重要です。例えばオープンでサポーティブな環境は、HSPにとって安心感をもたらし、パフォーマンスを向上させることができます。一方で競争が激しい文化やストレスフルな環境は、敏感な人にとって負担となり心身の健康に悪影響を及ぼすこともあります。

また、職場の人間関係も見逃せません。協力的で理解のある同僚や上司がいることで、HSPはよりリラックスして仕事に取り組むことができます。反対に、批判的な環境やプレッシャーの強い職場は、精神的な負担を増やし、不安感を引き起こすことがあります。このような背景から、転職に際しては企業文化を重視し、自分の感受性に合った環境を選ぶことが、充実したキャリアを築くための鍵となります。

HSPの方におすすめの転職先

HSPの方におすすめの転職先は、まずリモートワークやフレックス制度を導入している企業です。自分のペースで仕事が進められるため、ストレスを軽減できます。また、少人数のチームで運営されている職場も理想的です。こうした環境では、コミュニケーションが円滑で、周囲の人に気を使う必要が少なくなります。

さらに、クリエイティブな職種やライティング、情報発信など、自分の感性を活かせる仕事も良い選択肢です。静かにコツコツと取り組めるため、HSPの特性を活かしやすくなります。また、自己成長や学びの機会が多い職場は、自己肯定感を高める助けにもなります。自分の特性に合った転職先を見つけることで、心身の健康を保ちながら、より良いキャリアを築くことができるでしょう。

HSPに向いている職種と業界

HSPに向いている職種は一般的に人との関わりが少なく、自己表現や創造性を活かせるものが多いです。具体的には、ライティングやデザイン、IT関連の業務が挙げられます。これらの職種では、静かな環境で自分のペースで作業を進めることができるため、繊細な感受性を持つ方でも快適に働けるでしょう。またカウンセリングや教育関連の職業も、他者の気持ちに寄り添う能力が求められるため、HSPにとって魅力的な選択肢です。これらの職種は、精神的な負担を軽減しながら、自分の強みを活かすことができるポイントが大きなメリットです。転職を考える際には、自分の特性を理解し、それに合った選択をすることが重要です。

フリーランスやリモートワークの選択肢

フリーランスやリモートワークは、HSPにとって非常に魅力的な選択肢です。まず、自分のペースで働けるため、周囲の刺激を避けやすくなります。オフィスの騒音や人間関係のストレスから解放されれば、心の負担も軽減されるでしょう。また、フリーランスとして働くことで、自分の得意な分野に特化し、クライアントとのコミュニケーションを選ぶことができます。これは、敏感さを活かしつつ、より充実した仕事環境を構築するための一歩です。さらに、リモートワークの柔軟性は、ライフスタイルの変化にも対応しやすく、安心感を持ちながら働くことが可能です。このように、HSPにとってフリーランスやリモートワークは、心の準備と選択肢を広げる素晴らしい方法となるのです。

まとめ:HSPとしての自分を大切にした転職を考える

転職を考える際、HSPの人は自分に合った環境や仕事のスタイルを見極めることが重要です。例えば、ストレスの少ない職場や、静かな環境での仕事を選ぶことで、自分の特性を生かすことができます。また、リモートワークやフレックスタイム制度を取り入れた職場も、HSPの人にとっては働きやすい選択肢となるでしょう。自分のペースで仕事を進めることで、心の負担を軽減し、より充実した日々を送ることが可能になります。

このように、HSPとしての自分を大切にしながら転職を検討することは、将来の不安を軽減し、安心して働くための第一歩です。自分の特性を理解し、それに合った職場環境を選ぶことで、新しいキャリアを築く準備を整えましょう。心の準備をしっかりと行いながら、理想の職場を目指して進んでいくことが重要です。

]]> HSPは、日常生活での感受性が高く、周囲の刺激に敏感になりがちな特性を持つ人々を指します。特に、弱音を吐けないあなたにとって、HSPの理解は自分自身を受け入れる第一歩となるでしょう。この記事では、HSPの特徴を知り、気持 ... ]]>

HSPは、日常生活での感受性が高く、周囲の刺激に敏感になりがちな特性を持つ人々を指します。特に、弱音を吐けないあなたにとって、HSPの理解は自分自身を受け入れる第一歩となるでしょう。この記事では、HSPの特徴を知り、気持 ... ]]>

HSPは、日常生活での感受性が高く、周囲の刺激に敏感になりがちな特性を持つ人々を指します。特に、弱音を吐けないあなたにとって、HSPの理解は自分自身を受け入れる第一歩となるでしょう。この記事では、HSPの特徴を知り、気持ちを楽にする方法を探ります。

この記事を読むと分かること

- – HSPが抱えがちな悩みと解決策

- – 自分を大切にするための具体的なアプローチ

HSPについて理解を深めることは、感受性の強い自分を受け入れるために非常に重要です。特に、周囲の期待やプレッシャーに悩み、弱音を吐けずにいる方にとって、HSPの特性を知ることは心の安定につながります。

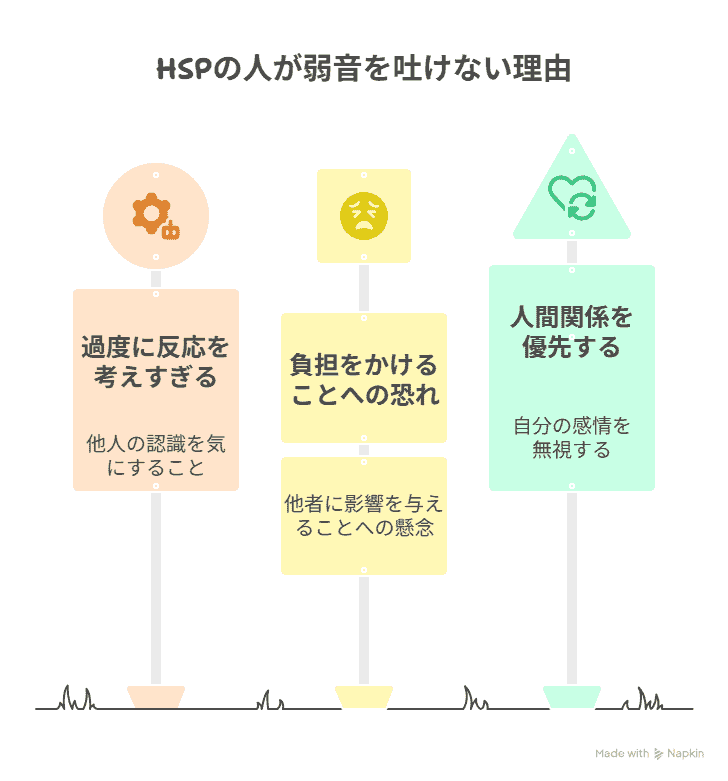

HSPの人が弱音を吐けない理由

HSPの人が弱音を吐けない背景には、いくつかの心理的要因があります。まず、感受性が高いため、他人の反応を過度に気にしてしまうことがあります。周囲の人々が自分の感情にどう反応するかを考えすぎて、弱音を吐くこと自体が難しくなります。また、自分の感情を表現することで、相手に負担をかけてしまうのではないかという不安が影響しています。さらに、HSPの特性から、他者との関係を大切にするあまり、自分の感情を後回しにしてしまう傾向も見受けられます。このような理由から、日々のストレスが蓄積し、心の中で弱音を溜め込むことが多くなります。自分の感情を大切にすることが、心の健康につながりますので、少しずつでも表現することが大切です。

繊細さと他者への気配りがもたらす影響

他者への気配りが強いと、周囲の感情やニーズに敏感になり、自分の感情を後回しにしがちです。その結果、心身に疲労が蓄積し、弱音を吐くことが難しくなります。特に仕事やプライベートでの人間関係において、相手を気遣うあまり自分を犠牲にすることもあるでしょう。こうした状況は、自己評価や幸福感を低下させる要因となります。自分の感情や思いを大切にし、弱音を吐くことができる環境を整えることで、ストレスの軽減や心の安定を図ることができます。

自分自身を理解し他者とのバランスを取ることが、繊細さを持つ人にとって非常に重要です。他者への配慮は素晴らしい特性ですが、それが自分を犠牲にすることにつながらないように心掛けましょう。

HSPが抱える悩みとその対処法

HSPの人々は、他者の感情や環境の刺激に対して過敏に反応するため、日常的なストレスが大きくなりやすいです。具体的には、職場での人間関係や仕事のプレッシャーが気になり、帰宅後には疲れ果ててしまうこともあります。このような状況では、弱音を吐くことが難しく自分の感情を押し殺してしまうことが多いのです。まずは、自分の感情を理解し、受け入れることが大切です。また信頼できる友人や家族に話すことで、少しずつ心の負担を軽減することができます。さらに、自分に合ったリラクゼーション法や趣味を見つけることで、心の安定を保つことも助けになります。無理をせず、自分のペースで取り組むことが重要です。

日常生活でのストレスや不安を軽減する方法

日常生活でのストレスや不安を軽減するためには、まず自分の感情を受け入れることが重要です。例えば定期的にリラックスする時間を確保することや、自分が心地よいと感じる環境を整えることが役立ちます。またストレスを感じたときには、深呼吸や軽い運動を取り入れて心を落ち着ける方法も有効です。

周囲に人がいる状況で気を使いすぎて疲れてしまう場合、自分のスペースを持つことも考えてみましょう。カフェや公園など静かな場所で過ごすことで、心のリセットができるかもしれません。さらに思っていることを誰かに打ち明けることも大切です。信頼できる友人や家族に弱音を吐ける環境を整えることで、心の負担を軽減することが期待できます。こうした小さな工夫が、日々のストレスを少しずつ和らげ、自分に優しく接する手助けとなるでしょう。

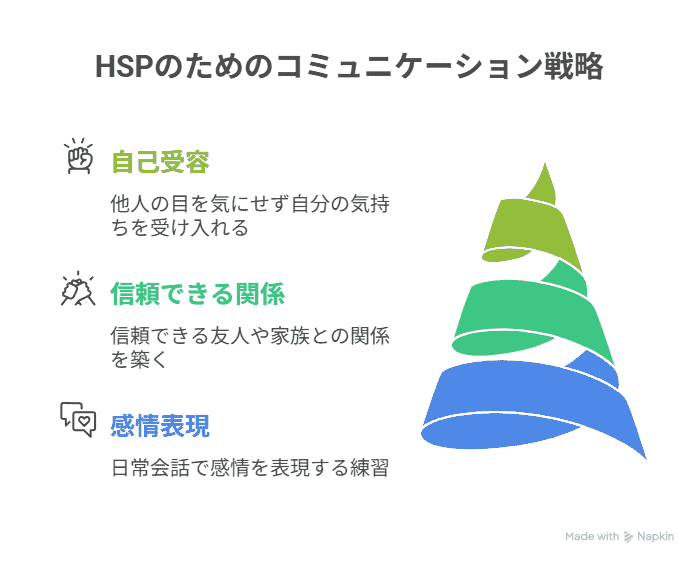

HSPが弱音を吐きやすくなるためのコミュニケーション術

まず、感情を言葉にする練習をしましょう。普段の会話の中で、自分の気持ちや感じたことを少しずつ表現することから始めます。たとえば、「今日はちょっと疲れた」といった簡単なフレーズからでも良いのです。この小さな一歩が、後々大きな変化をもたらします。

次に、信頼できる友人や家族との関係を築くことが大切です。相手の反応を気にせずに話せる環境を作ることで、リラックスして自分の思いを共有できるようになります。さらに、相手の理解や共感を求めることで、より深いコミュニケーションが生まれます。

最後に、自分の気持ちを受け入れることも重要です。他人の目を気にせず、自分のペースで気持ちを表現することで、心の負担を軽くすることができます。これらのスキルを身につけることで、少しずつ弱音を吐ける自分に近づけるでしょう。

自分の気持ちを伝えるためのステップ

自分の感情を他人に伝えることは、心の健康を保つために重要です。そのためには自分自身の感情を理解することが必要です。日記をつけることで、自分の気持ちを整理し、何が自分を不安にさせているのかを明確にする手助けになります。また、信頼できる友人や家族に話を聞いてもらうのも良い方法です。相手に自分の気持ちを伝える際は、具体的な状況を説明し、自分の感情を率直に表現するように心掛けましょう。例えば「最近、仕事で疲れている」といった表現から始めると、相手も理解しやすくなります。最後に相手の反応に耳を傾け、意見を受け入れる姿勢を持つことで、より良いコミュニケーションが築かれます。少しずつでも、自分の感情を表現することにチャレンジしてみましょう。

HSPの自己理解を深めるためのリソース

自己理解を深めるためのリソースとして、まずは専門書やオンライン記事を活用することが効果的です。HSPについての情報は、心理学の観点から詳しく解説されているため、自分の感受性や行動パターンを客観的に見つめ直す助けになります。また、HSP向けのコミュニティやフォーラムに参加することで、同じ悩みを持つ人たちと情報交換ができます。こうした交流を通じて、共感やサポートを得られることが多いです。

さらに、カウンセリングやコーチングも有効です。専門家との対話を通じて、自分の感情や考えを整理し、より良い対処法を見つけることが可能です。自分自身を理解し、適切なリソースを活用することで、より安心して生活できるようになります。自分のペースでゆっくりと進めていくことが大切です。

書籍やオンラインコミュニティの活用法

書籍は、知識を深めるだけでなく、共感や安心感を得るための貴重な手段です。HSPに関する本を読むことで、自分の気質を理解し、他者との違いを受け入れる手助けになります。また、著者が語る体験や対処法は、実際の生活に役立つ具体的なアドバイスを提供してくれるでしょう。

さらに、オンラインコミュニティは、同じような悩みを抱える人たちとつながる場として非常に有効です。SNSやフォーラムでの交流を通じて、支え合ったり、気軽に弱音を吐ける環境を見つけることができます。共感を得ることで、孤独感を軽減し、心の余裕を持つことが可能になります。自分に合った方法で、少しずつ心の負担を軽くしていきましょう。

HSPとして生きる上での自己肯定感の育て方

自己肯定感を育てるためには、まず自分の気持ちや感情を認識し、受け入れることが必要です。自分に優しく接し、完璧を求めず小さな成功を積み重ねていくことで、少しずつ自信を持てるようになります。また、他人との比較をやめ、自分のペースで成長することも大切です。趣味や好きなことに取り組む時間を持つことで、リラックスしながら自分を見つめ直すことができます。周囲の期待に負けず、自分の価値を見出すことが、心の安定に繋がります。

自分を受け入れ、自己価値を見出す方法

心の内側を見つめることは、自分を受け入れる第一歩です。まず、自分の感受性を理解し、他人と比較しないことが重要です。自分のペースで物事を進め、無理に他人の期待に応えようとする必要はありません。日常生活の中で小さな成功体験を積み重ねることで、自己価値が高まり自信を持つことができます。また日記をつけることで、自分の感情や考えを整理しやすくなり、ストレスの軽減にも役立ちます。自分に優しく接し、心の声に耳を傾けることで、弱音を吐けない自分を少しずつ解放していきましょう。心の健康を保ちながら、自己成長に向けた道を歩んでいくことができます。

HSPが取り入れたいリラックス法

リラックス法は、自分のペースで心地よい時間を持つために非常に効果的です。例えば、深呼吸や瞑想は、心を静め、ストレスを軽減するのに役立ちます。静かな場所で、数分間目を閉じて呼吸に意識を集中させるだけでも、心の中のモヤモヤが和らぐことがあります。また、アロマテラピーやハーブティーもおすすめです。香りに癒やされることで、心がリラックスし、気持ちが穏やかになります。

さらに、自然の中で過ごす時間も非常に有益です。公園を散歩したり、静かな海辺で波の音を聞いたりすることで、リフレッシュできるでしょう。自分に合った方法を見つけ、日常生活に取り入れてみてください。少しずつ心に余裕が生まれ、周囲の目を気にせず、自分の気持ちに正直に向き合えるようになるかもしれません。

瞑想や趣味を通じて心を整える

心の安定を図るために、瞑想は非常に効果的です。静かな空間で自分の呼吸に意識を向けることで、日常のストレスから解放される瞬間を持つことができます。

また、趣味に没頭することも心のリフレッシュにつながります。例えば、スマホゲームや読書、アートなど、好きなことに時間を使うことで、日常の疲れを癒す手助けとなります。これらの活動は、気を使いすぎる日常から少しでも解放されるためのサポートとなり、自分自身を見つめ直す良い機会にもなるでしょう。心を整えることで、弱音を吐けない自分に少しでも余裕を持たせる方法を見つけてみてください。

他のHSPの体験談と共感の重要性

他のHSPの体験談は、共感を生む大きな要素です。多くの人が、周囲の期待やプレッシャーに押しつぶされそうになりながらも、日々の生活を送っています。自分だけが特別な存在ではないと気づくことで、心の負担が軽くなることも。例えば、あるHSPの方は、仕事のストレスから「弱音を吐けない」という思いに苦しみましたが、他者の体験を通じて、自分の気持ちを理解しやすくなったと語ります。

また、共感は自己受容の鍵でもあります。過敏さを持つ自分を否定せず、他者の声に耳を傾けることで、自分自身の感情や思考を整理する手助けとなります。これにより、少しずつ自分が求める生き方に近づくことができるのです。心のサポートを共有し合うことで、HSPの特性を強みに変えることができるでしょう。

同じ悩みを持つ人とのつながりを大切にする

悩みを共有することで、あなたは自分が一人ではないと実感でき、心の軽さを取り戻すことができます。同じような感情を持つ人々が集まるコミュニティでは、共感や理解が得られるため、思いを打ち明けることが容易になります。これにより、周囲の目を気にせずに自分の気持ちを表現できる環境が整います。

特に、弱音を吐けないあなたがサポートを求めることで、心の負担を軽減し、より良い日常を送る手助けとなります。自分のペースで話をすることができる場を見つけることが、心の健康を保つための大切なステップです。興味あるイベントやオンラインフォーラムに参加することで、新たなつながりを見つけ、自分の感情を大切に育てることができるでしょう。

HSPのあなたが知っておくべき未来への希望

HSPの特性を理解することは、未来への希望を持つ第一歩です。過敏性気質の方は、周囲の環境や人々の感情に敏感で、時には疲れを感じることがあります。しかし、これを弱点と捉えるのではなく、自分の特性として受け入れることが大切です。自分の感受性を理解し、過ごしやすい環境を作ることで、心のバランスを保つことが可能です。たとえば、静かな場所でのリラックスタイムや、安心できる人との交流を増やすことで、日常生活のストレスを軽減できます。未来は自分の手の中にあり、少しずつ自分らしさを大切にしながら、明るい道を選んでいくことができるのです。

]]>