著者:りょうた:HSPの学び舎運営・HSP研究/エビデンスを発信するブロガー

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

夏休み明けは、多くの子どもたちにとって新たな環境への適応が必要な時期です。特に、学校に行きたくないと感じる子どもたちが増えることがあります。この状況に対処するためには、理解とサポートが重要です。この記事では、子どもたちの不安を和らげる方法を考えます。

この記事を読むと分かること

- – 夏休み明けに子どもが感じる不安の具体例

- – 親ができるサポートの方法

- – 不安を軽減するためのコミュニケーションの重要性

多くの子どもたちは、学校に戻ることに対して不安を抱くことがあります。新しい学期の始まりや、友人関係、勉強のプレッシャーなど、さまざまな要因が影響しています。これらの不安を理解し、適切に対応することが大切です。

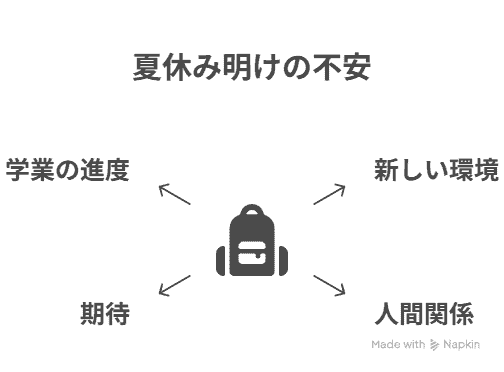

夏休み明けの子どもたちが感じる不安とは?

夏休み明けに学校に行きたくないと感じる子どもたちは、普段の生活から一転し、新しい環境や人間関係に直面することに戸惑うことが多いです。特に、友人と再会することの楽しさと同時に、周囲の期待やプレッシャーを感じることがあります。また、学校生活に戻ることで、勉強の進度についていけるか不安になることも少なくありません。このような不安は、特に中学年や中学生に見られる傾向です。親として、子どもが抱えるこれらの感情を受け止め、オープンなコミュニケーションを心がけることが、彼らの不安を和らげる第一歩となります。

子どもが夏休み明けに学校行きたくない理由

子どもが夏休み明けに学校に行きたくない理由はさまざまです。まず長い休暇を終えた後の生活リズムの変化が大きな要因です。特に自由な時間が多かった夏休みから、規則正しい学校生活への移行はストレスを感じさせることがあります。また学校での人間関係や授業の内容が不安要素となり、行きたくない気持ちを強めることもあります。

さらに宿題や新学期の課題に対するプレッシャーも影響を与え、気持ちを重くする原因となることが多いです。こうした理由を理解し、子どもが抱える不安に寄り添うことで、少しずつ学校へ行く意欲を引き出すことができるでしょう。

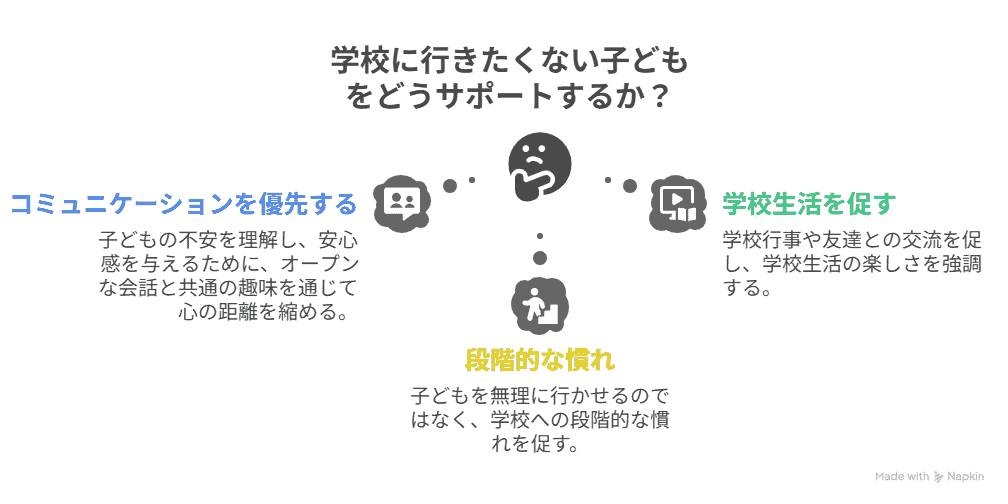

学校に行きたくない子どもをどうサポートするか

子どもが学校に行きたくない理由はさまざまです。まず夏休み中の生活リズムの変化や友達との関係が影響している場合があります。まずは子どもとのコミュニケーションを大切にし、感じている不安を理解することが重要です。日々の会話や、共通の趣味を通じて心の距離を縮めることで、子どもが安心して話せる環境を作ることができます。

また学校生活の楽しさを感じてもらうために、学校行事や友達との交流を促すことも効果的です。無理に行かせるのではなく、少しずつ慣れさせる工夫も必要です。

このように、子どもが学校に行きたくないと感じる背景を理解し、親としてのサポートを行うことで、少しずつ自信を持たせていきましょう。安心感を与えることで、彼らの学校生活がより楽しいものになるはずです。

親としてできるコミュニケーションの取り方

親としてできるコミュニケーションの取り方は、まず子どもが感じる不安やストレスを受け止めることが大切です。例えば子どもが学校に行きたくない理由を尋ね、その気持ちを理解する姿勢を示すことで、安心感を与えることができます。また日常の会話を大切にし、学校での出来事や友達関係について話し合う時間を設けることも有効です。さらにポジティブな言葉を使い、子どもが自信を持てるようにサポートすることが求められます。子どもたちが感じる不安を解消し、学校生活を楽しめるように導いてあげることが、親の役割なのです。

不登校の兆候を見逃さないために

不登校の兆候を見逃さないためには、子どもの様子をしっかり観察することが大切です。例えば急に学校に行きたがらなくなったり、朝の支度に時間がかかるようになった場合、そのサインは無視できません。また、日常的な会話の中で学校の話題を避けたり、友達関係について話さなくなることも、注意が必要です。これらの兆候を早期にキャッチし、コミュニケーションを図ることが重要です。親が子どもの気持ちを理解し、寄り添うことで、安心感を与え、学校生活への不安を軽減する一歩となります。学校行きたくないという気持ちを尊重しながら、共に解決策を模索する姿勢が求められます。

夏休み明けに注意すべきサイン

夏休み明けには、子どもたちが抱える不安やストレスのサインに注意を向けることが重要です。例えば、「学校行きたくない」といった言葉の裏には、友人関係や授業内容に対する不安が隠れていることがあります。また急に感情が不安定になったり、体調を崩すこともあります。こうした兆候を見逃さず、子どもが本当に何を感じているのかを理解することが必要です。親が寄り添い、じっくりと話を聞く姿勢を持つことで、子どもは徐々に心を開くことができるでしょう。特に夏休み後の学校生活が不安であれば、共に計画を立てたり、少しずつ慣らしていくことが効果的です。

学校生活を楽しむための工夫

学校での楽しい体験を増やすためには、まずは日々のスケジュールを見直し、子どもが楽しみにできるアクティビティを組み込むことが大切です。例えば、友達と遊ぶ時間や、特別な授業、学校の行事に積極的に参加する機会を与えることで、学校への期待感を持たせることができます。また、帰宅後の時間を有意義に使うことも効果的です。家族での映画鑑賞や、簡単な料理を一緒に楽しむことで、心のリフレッシュが図れます。こうした小さな工夫が、子どもの学校生活をより充実したものにし、学校行きたくないという気持ちを軽減する助けになります。

夏休み明けにできる楽しいイベントの提案

まず、親子で参加できるワークショップや体験教室を企画してみてはいかがでしょうか。例えば料理教室やクラフト教室など、子どもが興味を持てる内容を選ぶと良いでしょう。こうしたイベントは、友達作りや新しい経験を通じて、学校への期待感を高める効果があります。

また、夏休み明けの特別な日を設け、学校の友達と一緒に遊ぶ機会を作るのも良いアイデアです。ピクニックやスポーツデーなど、リラックスした雰囲気での交流が、学校への不安を解消する助けとなります。親が積極的に関わることで、子どもたちも安心感を持ち、学校生活に戻る準備が整います。楽しいイベントを通じて、子どもたちが学校を楽しめるようサポートしていきましょう。

進路や夢を考えるきっかけにする方法

子どもが学校に行きたくない理由は多岐にわたりますが、進路や夢を意識させることで、ポジティブな気持ちを引き出すことが可能です。まず、子どもと一緒に将来の夢や興味を話し合ってみましょう。例えば、好きな教科や趣味を基にした職業を考えることで、学校生活がその夢に向かうためのステップであることを実感させることができます。さらに、自分の意見を大切にすることで、学校への意欲を高める手助けにもなります。

また、学校生活が楽しくなるような小さな目標を設定することも効果的です。例えば、友達と一緒に何かを成し遂げる経験や、新しい趣味を始めることなど、学校がただの義務ではなく、成長の場であることを理解させることが重要です。このように、子どもの気持ちを尊重しながら、将来を見据えたサポートを行うことが、学校に行きたくないという気持ちの軽減につながるでしょう。

子どもと一緒に未来を考えるためのステップ

子どもと未来を考えるためには、まず子どもの気持ちを理解することが大切です。学校に行きたくない理由は様々ですが、友達関係や学業のプレッシャー、あるいは新たな環境への不安など、子ども自身も整理できていないことが多いです。まずは気持ちを話しやすい環境を整え、何を感じているのかをじっくり聞いてあげましょう。

次に子どもと一緒に未来の目標を設定してみてください。具体的な夢や目標を持つことで、学校生活が意味あるものに感じられるようになります。例えば将来の職業や趣味について話し合い、学校がその実現にどのように役立つかを一緒に考えることが重要です。これにより子どもは学校に行くことの意義を見出しやすくなります。少しずつでも未来への希望を育んでいくことが、学校生活を楽しむための第一歩です。

専門家の意見を取り入れることの重要性

専門家は、子どもたちの心理状態や教育的アプローチについて豊富な知識を持っています。例えば、カウンセラーや教育者は、子どもが学校に行きたくない理由を理解し、それに対する具体的な解決策を提案できます。これにより、保護者はどのように子どもに接するべきか、またどのようにサポートすればよいかを知ることができます。さらに、学校との連携を深めることで、子どもが安心して学べる環境を整えることが可能です。専門家の意見を参考にすることで、子どもが学校生活を楽しめるように導く手助けができるのです。

学校行きたくない子どもへの相談先とその活用法

学校行きたくないと感じている子どもがいる場合、まずは信頼できる大人や専門家に相談することが効果的です。学校のカウンセラーや担任の先生は、子どもの気持ちを理解し、適切なアプローチを提案してくれます。親としては、カウンセリングの場が安心できる環境であることを子どもに伝え、話しやすい雰囲気を作ることが大切です。

また、地域の支援団体やNPOも活用できます。これらの団体は、子どもが抱える悩みや不安に対して、様々なサポートを提供しています。特に、同じような経験を持つ子どもたちと交流できる場を見つけることが、心のサポートになる場合もあります。子どもが自らの気持ちを表現できる機会を持つことは、学校生活を楽しむための一歩になるでしょう。

たとえば「いばらき不登校・多様な学び育ち応援サイト」というサイトでは茨城県内の不登校やフリースクールに関する情報や活動をしている人・団体が掲載されています。

まとめ

まずは、子どもが「学校行きたくない」と感じる原因を理解することが重要です。多くの場合、夏休みからの急な環境変化や、友人関係のトラブル、宿題の不安などが影響しています。親としては、子どもの気持ちを受け止め、共感することが大切です。その上で、少しずつ学校生活に慣れさせるためのステップを踏んでいくと良いでしょう。たとえば、友達と遊ぶ機会を設けたり、学校の話題を軽く振ってみたりすることで、リラックスさせることができます。

また、子どもが自分の気持ちを表現できるような環境を整えることも効果的です。日々の会話の中で、「学校についてどう思っている?」といった質問を投げかけ、積極的に意見を聞く姿勢が求められます。そんな風にして、少しずつ子どもが学校に行くことに前向きになれるよう、親がサポートしていくことが大切です。

HSPの学び舎

HSPの学び舎