著者:りょうた:HSPの学び舎運営・HSP研究/エビデンスを発信するブロガー

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)としての特性を持つ人にとって、働くことは時に大きなストレスとなることがあります。周囲の気配や感情に敏感であるがゆえに、職場の人間関係や業務のプレッシャーが重くのしかかることもしばしばです。しかし、ゆるく働く方法を見つけることで、心地よく自分らしい働き方を実現できる可能性があります。本記事では、HSPの特性を理解し、ストレスを軽減しながら働くための具体的なアプローチやアイデアを紹介します。

この記事を読むと分かること

- – HSPの特性を活かした働き方のコツ

- – ゆるく働くための具体的なステップ

- – 職場でのストレスを軽減するための実践的なアドバイス

HSPとは?

HSP(Highly Sensitive Person)とは、感受性が強く、周囲の刺激に敏感な人々を指します。この特性を持つ人々は、他者の感情や環境の変化に対して深く反応し、時には疲れやストレスを感じやすい傾向があります。

HSPの特徴としては、感情の波が大きいことや、他人の気持ちを理解しやすいことが挙げられます。また、HSPの人口割合は約15~20%とされており、意外と多くの人がこの特性を持っています。

これからのセクションでは、HSPと職場の関係について詳しく見ていきます。職場環境がHSPに与える影響や、職場でのストレスの感じ方について掘り下げていく予定です。これにより、HSPの特性を理解し、どのように職場での働き方を見直せるかを考えていきましょう。

HSPの定義と特徴

HSP(Highly Sensitive Person)は、感受性が非常に強い特性を持つ人々のことを指します。彼らは周囲の刺激に対して敏感であり、他人の感情や環境の変化に深く反応します。

この特性は、自己理解や職場環境において重要な要素となります。次のセクションでは、HSPの具体的な定義や特徴について詳しく掘り下げていきます。実際の生活や仕事でどのような影響を与えるのか、理解を深めるための情報をお伝えします。

研究においては環境に影響されやすい人、「環境感受性が高い人」という定義もされています。

HSPの人口割合と影響

HSPの人口割合は約15%から20%とされ、これは決して少数派ではありません。これにより、HSPが職場で直面する影響やストレスは、私たちが考える以上に広範囲に及びます。HSPは感受性が強く、周囲の状況に敏感に反応するため、職場環境が彼らの業務遂行に与える影響は大きいのです。たとえば、騒音や人の多さ、そして過度なプレッシャーは、HSPにとってストレスの原因となります。

このような職場環境では、HSPは自分のペースで働くことが難しくなり、精神的な疲労が蓄積することがあります。また、HSPは他人の感情にも敏感であるため、同僚や上司の反応にも気を配り過ぎてしまい、結果的にストレスを感じることが多いのです。したがって、HSPが自分に合った職場環境を見つけることは、非常に重要な課題であるといえます。次のセクションでは、職場環境がHSPに与える影響をさらに深掘りし、具体的な対策や工夫について考えていきます。

HSPと職場の関係

HSPにとって、職場の環境は非常に重要な要素です。感受性が高い彼らは、周囲の状況や他者の感情に敏感に反応します。そのため、職場環境の影響は大きく、ストレスや疲労を感じる要因となります。このセクションでは、HSPが職場で直面する課題や、どのように快適に働くことができるかを探ります。職場環境がHSPに与える影響と、それに伴うストレスについて詳しく解説します。

職場環境はHSPに多大な影響を与えます。感受性が高い彼らは、騒音や人間関係のストレスに特に敏感です。例えば、オフィスの賑やかさや同僚とのコミュニケーションに苦手意識を持つことが多いです。このような環境では、HSPは疲れやすく、集中力を維持するのが難しくなります。

HSPは、周囲の感情や雰囲気に強く影響されるため、ストレスを感じやすいです。例えば、同僚が緊張していると、その緊張感がHSPにも伝わり、心の負担となります。また、過度なプレッシャーをかけられる状況では、彼らは自分の能力に疑問を持ち、さらなるストレスを感じることがあります。

さらに、HSPは感情の変化に対しても敏感です。職場での人間関係が悪化すると、彼らの心の健康に悪影響を及ぼすことが多いです。これらの要因から、HSPは自分に合った職場環境を見つけることが重要といえます。次のセクションでは、HSPがどのようにゆるく働くための考え方を持つべきかを探っていきます。

職場環境がHSPに与える影響

職場環境はHSPにとって非常に重要な要素です。感受性が強いHSPは、周囲の刺激に敏感であり、職場の雰囲気や人間関係が彼らに与える影響は計り知れません。このセクションでは、HSPがどのように職場環境から影響を受けるのかを詳しく考察していきます。

例えば、騒がしいオフィスや不安定な人間関係は、HSPにとって大きなストレス源となります。彼らは他者の感情や雰囲気を敏感に感じ取るため、周囲の状況が自身のメンタルヘルスに与える影響は大きいのです。そのため、HSPが快適に働くためには、職場環境を整えることが非常に重要です。

具体的には、静かな作業スペースやリラックスできる休憩所が必要です。また、職場の文化として、オープンなコミュニケーションを促進することもHSPにとってプラスに働きます。これによって、彼らは自分の意見や感情を表現しやすくなり、ストレスを軽減できるでしょう。

HSPが快適に働ける環境を整えることは、彼らのパフォーマンス向上にもつながります。職場環境がHSPに与える影響を理解し、適切な対策を講じることで、より良い働き方が実現できるのです。次に、HSPが感じる職場でのストレスについて考えていきます。

HSPが感じる職場でのストレス

HSPが職場で感じるストレスは、通常の人々とは異なる特有のものであり、理解が必要です。感受性が強いHSPは、周囲の環境や他者の感情に対して敏感に反応し、職場の騒音や人間関係の変化が大きなストレス源となります。このセクションでは、HSPが職場でどのようなストレスを感じるのか、具体的な事例を交えながら掘り下げていきます。

まず、HSPは他者の感情を敏感に察知するため、同僚や上司のストレスや不安が自分にも影響を及ぼすことが多いです。例えば、周囲が忙しそうにしていると、自分も焦りを感じ、余計なプレッシャーを受けることがあります。このような状況では、HSPは自分の感情を抑え込んでしまい、結果的にストレスが蓄積されやすくなります。

また、職場の環境そのものもHSPにとっては大きなストレス要因です。オープンスペースでの作業や大声での会話が飛び交う環境では、集中力が削がれ、疲労感が増すことが多いです。特に、静かな作業スペースを好むHSPにとって、騒音や混雑は大きな負担となります。このように、物理的な環境がHSPに与える影響は計り知れません。

さらに、HSPは自分の感情を他者と比較しがちです。周囲の同僚が順調に仕事を進めているように見えると、自分だけが遅れを取っているのではないかと不安を感じることが多いです。このような比較は、HSPにとっては精神的なストレスを引き起こし、自己評価を低下させる原因となります。

このようにHSPは職場でのストレスを多く感じやすい特性を持っていますが、理解と工夫をもって対処することが重要です。次のセクションでは、ゆるく働くための考え方について考察していきます。

ゆるく働くために必要な考え方

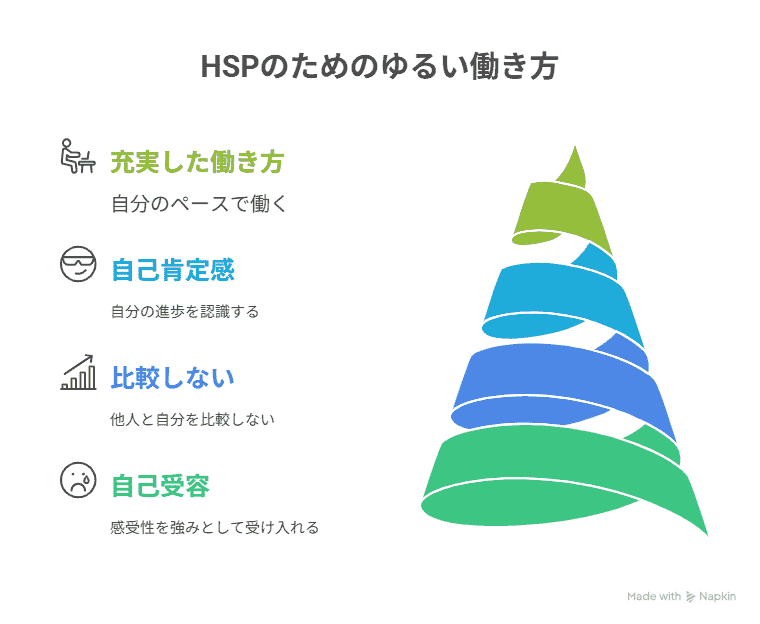

HSP(Highly Sensitive Person)がゆるく働くためには、まず自己受容と自己理解が不可欠です。自分の感受性を受け入れることで、ストレスの軽減や職場での働きやすさが向上します。次に、他人と自分を比較しない考え方を身につけることが重要です。これにより、周囲の期待やプレッシャーから解放され、自分自身のペースで進むことができるようになります。

まず、自己受容の重要性について考えてみましょう。HSPは自身の感受性を否定しがちですが、実はそれが自分の強みであることを理解することが必要です。例えば、HSPの特性として深い思考力や共感能力があります。これらは、他者とのコミュニケーションやチームワークにおいて大いに役立つものです。自分の特性を認識し、受け入れることで、自信を持って働くことができるでしょう。

次に、他人と自分を比較しない方法を考えます。HSPの方は、周囲の人々と自分を比べてしまうことが多く、これがストレスの原因となります。自分の成長や成果を他人と比較するのではなく、自分自身の進歩に目を向けることが大切です。たとえば、小さな成功や日々の努力を振り返ることで、自分の成長を実感できます。これにより、自己肯定感が高まり、より良い働き方ができるようになります。

このように、自己受容と比較しない考え方を取り入れることで、HSPがゆるく働くための基盤を築くことができます。自分の特性を理解し、周囲の期待に振り回されず、自分自身を大切にすることが、結果的に充実した働き方につながります。

自己受容と自己理解の重要性

自己受容と自己理解は、HSPがゆるく働くために非常に重要な要素です。自分自身を受け入れることで、他人との比較から解放され、ストレスを軽減することができます。このセクションでは、自己受容と自己理解の意義について深く掘り下げ、具体的な方法を紹介します。あなた自身を理解することで、より快適な働き方が見つかるでしょう。まずは、自己受容について考えてみましょう。

自己受容は、自分の感情や特性をそのまま受け入れることを指します。特にHSPは、感受性が強いため、周囲の刺激に影響されやすいですが、これは決して欠点ではありません。むしろ、自己受容を実践することで、HSPとしての強みを活かすことができるのです。たとえば、自分が周囲の感情に敏感であることを認識し、それを活かした仕事の選び方を考えることができます。

また、自己理解も必要です。自分の特性を知ることで、どのような環境や働き方が向いているのかを考えられます。HSPの特性を理解することで、ストレスの原因を特定し、対策を講じやすくなります。具体的には、自己分析や日記をつけることで、自分の感情の動きを記録し、自己理解を深める手助けになります。

さらに、他人との比較を避けることも重要です。周囲の人々と自分を比較することで、劣等感を感じやすくなります。しかし、自分のペースで成長することを意識すれば、他人の評価に振り回されずに済みます。自分の強みや価値を認識することで、自己受容が進むでしょう。

このように、自己受容と自己理解はHSPがゆるく働くための基盤を築く要素です。自身の特性を大切にし、他人と比較しないことで、より快適な職場環境を作り上げることが可能になります。次のセクションでは、他人との比較を避ける方法について詳しく見ていきましょう。

他人と自分を比較しない方法

他人と自分を比較しないことは、HSPがゆるく働くために非常に重要です。自分自身を他人と比較することで、ストレスや不安が増し、自己評価が低下することがあります。これは特に職場環境において顕著で、同僚との成績や働き方の違いが、自己肯定感を脅かす要因となることが少なくありません。

まず、比較を避けるためには、自己受容を深める必要があります。自分の特性や強みを理解し、他人と違うことを受け入れることが大切です。たとえば、HSPの人は感受性が高く、他人にはない独自の視点や考え方を持っています。これを強みとして捉え、他人の成功を自分の足りなさと捉えないよう心掛けることが重要です。

また具体的な方法として、日記をつけることが有効です。自分の考えや感情を書き出すことで、自己理解が深まり、自分のペースで成長することができます。さらに、SNSを利用する際は、他人の成功や生活を過度に意識しないようにし、情報を選ぶことも大切です。

書くことで心を落ち着ける「ジャーナリング」という手法もあります。

他人と自分を比較しないためには、まず自分自身の価値を再確認することが求められます。自分の特性を理解し、その上で自分の目標や夢に向かって進むことが、HSPがゆるく働くためには欠かせません。自分を大切にすることで、ストレスを軽減し、より快適に働ける環境を築くことができるでしょう。

総括(まとめ)

HSP(Highly Sensitive Person)は、感受性が強く、周囲の刺激に敏感な方々を指します。職場環境がストレスの源となることが多く、快適に働くためには自己理解や他者との比較を避けることが重要です。これまでの記事では、HSPが職場で直面する問題や、ゆるく働くための考え方、具体的な働き方を探ってきました。

これからの総括では、HSPがどのように自らの特性を受け入れ、心地よい働き方を見つけられるかを再確認します。自分に合った環境や働き方を見つけるための具体的な手法や、次の一歩を踏み出すためのアドバイスをお伝えします。HSPであるあなたが、より豊かで充実した働き方を目指すための支援となるでしょう。

HSPの学び舎

HSPの学び舎